EN

International Congress | 28 and 29 September 2017 | Cascais Cultural Center

1st International Congress on Local History:

Concept, practices and challenges in contemporaneity

28 and 29 September 2017 – Cascais Cultural Center

Since mid-nineteenth century, local history has aroused the interest of historians and researchers who study the past of a particular region or community with the purpose of restoring their collective and individual memories. At the scientific level, this reality is manifested in the multiplication of master and doctoral thesis on themes related to local history, fostering innovative knowledge and giving birth to a new wave of historians interested in working on such topics.

The 1st International Congress on Local History proposes to create a space of interdisciplinary sharing and reflection, valuing the importance of local history in contemporary historiography, through a critical approach to the concept and opening a debate around research methodologies and practices. Contributing to problematize several issues inherent to a theoretical-methodological consideration, in the contemporary period, this initiative intends to promote an effort for the confluence of visions and solutions that hopefully will help to overcome everyone’s difficulties.

Proposals for communication on local history in the contemporaneity can be conceived around the following thematic axes, without excluding others correlated:

- Theory and methodology of local history;

- The role of local cultural associations;

- The importance of local history in high school and University curricula;

- What does this subject means and represents;

- Themes and works involving the history of a region (18th-20th centuries);

- Municipalities and Wars.

PT

I Congresso Internacional de História Local: Conceito, práticas e desafios na contemporaneidade

A história local, desde meados do século XIX, tem despertado o interesse de investigadores e curiosos que estudam o passado de uma determinada região ou comunidade com o propósito de lhes restituir a memória colectiva e individual. A nível científico, essa realidade verifica-se na multiplicação de dissertações de mestrado e teses de doutoramento sobre temáticas relacionadas com a história local, potenciando um manancial de conhecimento científico inovador e uma nova vaga de historiadores interessados em trabalhar temas de diversas zonas dos seus países.

O I Congresso Internacional de História Local propõe criar um espaço de partilha e reflexão interdisciplinar, valorizando a sua importância na historiografia contemporânea para um mais profundo entendimento da História, através de uma abordagem crítica do conceito e abrindo um debate em torno das metodologias e práticas de investigação. Contribuindo para a problematização de várias questões inerentes a uma ponderação teórico-metodológica, no período contemporâneo, pretende-se efectuar um esforço para a confluência de visões e de soluções que ajudem a superar as dificuldades de todos.

Programme

Day 1 – 28 de Setembro de 2017

Registration of participants – 8h30 às 9h00

Opening session – 9h00 às 9h15

Conference – 9h15 às 9h45

Chair: João Miguel Henriques (Câmara Municipal de Cascais e IHC)

“História Local. Percurso e desafios na contemporaneidade” (Margarida Sobral Neto – Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra)

Panel 1 – “Local History: Theory and Practice (s)” – 09h45 às 11h15

Chair: Alice Cunha (IHC-FCSH-UNL)

- Sarottama Majumdar (University of Calcutta – Jadavpur University) – “The production of local history through comparing disparate texts”

- Aaron McArthur (Arkansas Tech University) – “Civic Engagement and the Noble Pioneers”

- Serkan Kelesoglu (University of Ankara) / Ismail Güven (University of Ankara) – “Contribution of local history in social studies teacher training programs”

- Kanta Chatterjee (Basirhat College – Índia) – “In Lieu of “History” (‘Itihas’): Many Titles of Regional and Local Histories of Bengal 1860-1950”

- Arjab Roy (The English and Foreign Languages University – Hyderabad, Índia) – “The Role of Local Histories in Bengal during 1970s: Countering New Histories and Moderating Kolkata”

- Vikram Bhardwaj (Centre of Historical Studies – Jawaharlal Nehru University) – “Interface between Oral Narrative and local History: A Case Study of Shimla Hills”

Coffee-Break – 11h15 às 11h30

Panel 2 – “The I Republic in the local spaces” – 11h30 às 12h45

Chair: Diogo Ferreira (IHC-FCSH-UNL)

- Jorge Ricardo Pinto (ISCET e UTAD) – “A memória de um lugar desaparecido do Porto republicano do princípio do século XX”

- Soraia M. Marques Carvalho (FLUL) – “A República em Sacavém. O movimento político na vida da localidade nos primeiros anos”

- João Lázaro (CIES-IUL) – “O Republicanismo na Póvoa de Santa Iria na Alvorada do 5 de Outubro de 1910. Uma história local”

- Luís Carvalho (FCSH-UNL) – “Carlos Rates na história de Setúbal: sindicalismo e imprensa na Iª República”

- Isabel Melo (Universidade Complutense de Madrid e LASA) – “Orfanato Municipal Presidente Sidónio Pais em Setúbal”

Lunch – 12h45 às 13h30

Panel 3 – “Methodological Challenges” – 13h30 às 15h00

Chair: Ivo Veiga (IHC-FCSH-UNL)

- João Paulo Avelãs Nunes (DHEEAA/FLUC e CEIS20/UC) / Pedro Carvalho (DHEEAA/FLUC e CEIS20/UC) / Ana Isabel Ribeiro (DHEEAA/FLUC e CEIS20/UC) / António Rochette Cordeiro (DGT/FLUC e CEIS20/UC) / Luís Alcoforado (FPCEUC e CEIS20/UC) – “História local, interdisciplinaridade e rentabilização social do conhecimento”

- Diogo Ferreira (IHC-FCSH-UNL) – “História Local: Reflexões em torno do seu percurso, importância e potencialidades”

- Marco Oliveira Borges (Centro de História e Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa) – “Historiografia marítima de Cascais (1873-1974): metodologias, divulgação histórica e legado cultural”

- Patrícia de Almeida (CEIS20-UC) – “Biblioteca Escolar e História Local: as relações (im)previstas”

- Ana Mendes (FLUL) – “O Património dos Condes de Azevedo: usos e funcionalidades na contemporaneidade”

- Inês Castaño (IHC-FCSH-UNL) / Maria Inês Queiroz (IHC-FCSH-UNL) – “L3-Lisboa Laboratório Comum de Aprendizagem: Uma experiência colaborativa de investigação/aprendizagem em História Local”

Coffee-Break – 15h00 às 15h15

Panel 4 – “The Wars and their regional impacts” – 15h15 às 16h30

Chair: Pedro Leal (FLUL)

- Eunice Relvas (IHC-FCSH-UNL) – “Governação Municipal de Lisboa na Grande Guerra (1914-1918): Problemas e Soluções”

- José Pedro Reis (FLUP) – “O impacto da Iª Guerra Mundial no futuro concelho da Trofa”

- Fátima Afonso (C.M. do Seixal) – “O jornal A Voz d’Amora (1916-1919) e o concelho do Seixal durante a Grande Guerra”

- Mariana Castro (IHC-FCSH-UNL) – “O Contrabando em Elvas no Pós I Guerra Mundial (1919-1922): nas malhas da ilegalidade”

- Simeone Del Prete (University of Rome «Tor Vergata») – “The “triangle of death”: postwar violence in Emilia-Romagna (1945-1948)”

Conference – 16h30 às 17h00

Chair: Teresa Nunes (IHC e FLUL)

“História Local – um pretexto de para falar de História” (Professora Doutora Maria da Conceição Meireles Pereira – Faculdade de Letras da Universidade do Porto)

Day 2 – 29 de Setembro de 2017

Conference – 9h00 às 9h30

Chair: António Paulo Duarte (IHC e IDN)

“História da Maçonaria numa perpectiva local: fontes e métodos” (António Ventura – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)

Panel 4 – “Spaces, Memory and Patrimony” – 9h30 às 11h00

Chair: Inês José (IHC-FCSH-UNL)

- Maria João Pereira Coutinho (IHA-FCSH-UNL) / Inês Gato de Pinho (Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability – IST-UL) – “Planta da vila de Setúbal em 1793: Das portas e postigos do edificado religioso e civil”

- Souradip Bhattacharyya (National University of Singapore) – “«We want equal rights to public space!»: The role of local cultural associations of the migrant communities in asserting their belonging to Serampore”

- Alexia Shellard (Universidade Federal do Rio de Janeiro) – “Bororos e a história do Mato Grosso”

- Timóteo Cavaco (IHC-FCSH-UNL) – “A Análise de redes aplicada às famílias nas Igrejas Batistas de Viseu e de Tondela (1930-1945)”

- João Santos (IHC-FCSH-UNL) – “Memória Operária e História Local – O caso da região (pós) industrial de Setúbal”

- Luísa Seixas (IHC-FCSH-UNL) / Filipe Silva (IHC-FCSH-UNL) – “Memória das Avenidas. História em comunidade – enquadramento e desafios”

Coffee-Break – 11h00 às 11h15

Panel 6 – “Identities in Local History” – 11h15 às 12h30

Chair: João Pedro Santos (IHC-FCSH-UNL)

- Nulita Andrade (IHC-FCSH-UNL) – “Visconde da Ribeira Brava na Assembleia Nacional Constituinte: o político nas redes que teceu com seus pares (1882-1884)”

- Frederico De Sousa Ribeiro Benvinda (FLUL) – “A vereação de Zófimo Consiglieri Pedroso na Câmara Municipal de Lisboa (1886-1889): Propostas e modificações locais”

- Cristóvão Mata (FLUC) – “A Casa de Aveiro: entre o estudo do regime senhorial e a história local”

- Pedro Pires (FLUL e IDN) – “General Alberto Ilharco e a sua visão da cidade do Porto no ataque à Monarquia do Norte em 1919”

- Maria Mota Almeida (IHC-FCSH-UNL e ESHTE) – “Diz-me como ages, dir-te-ei quem és’: João Couto e a génese do Museu-Biblioteca Condes de Castro de Guimarães-Cascais.”

Lunch – 12h30 às 13h15

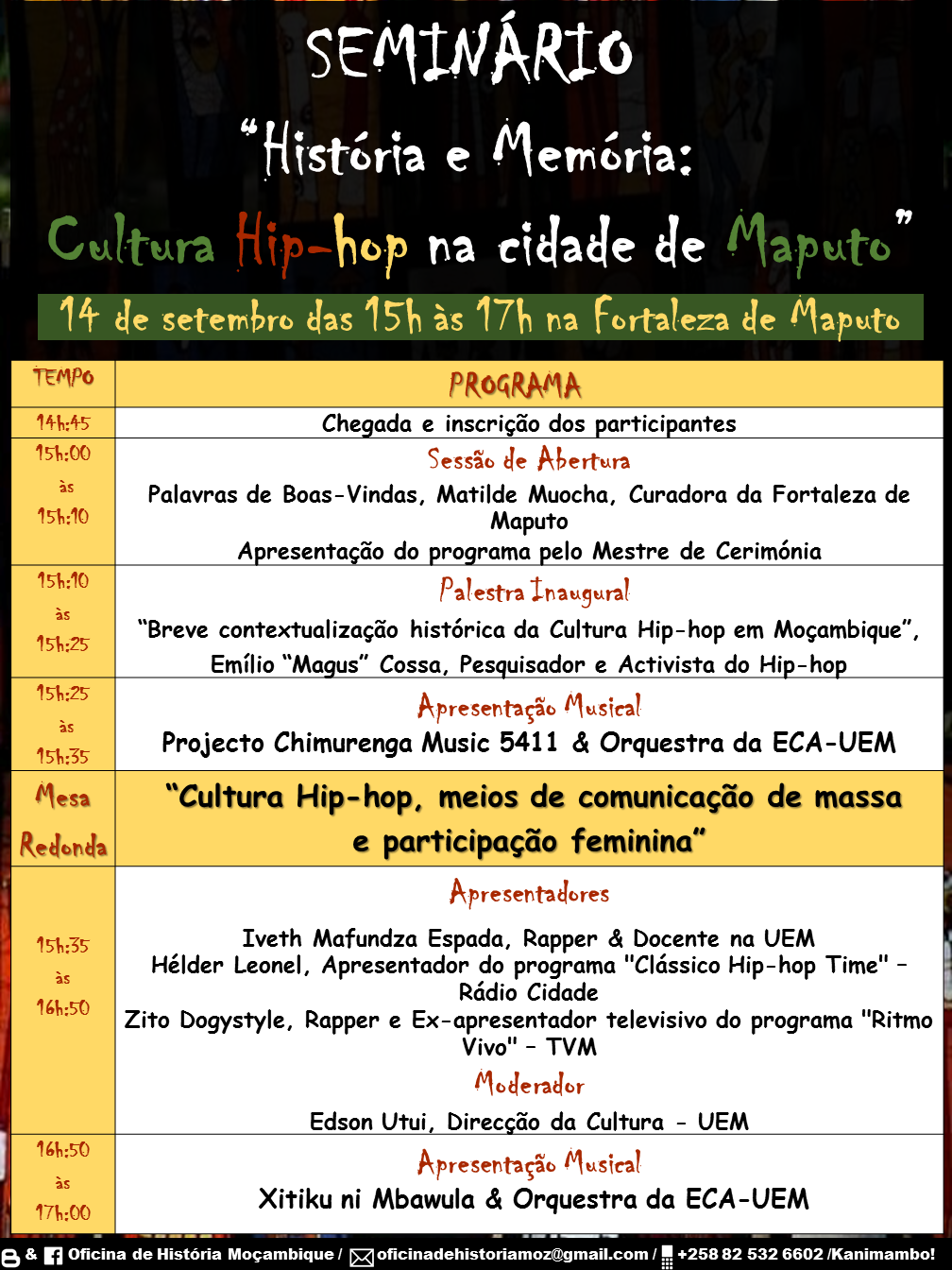

Panel 7 – “Musical practices in local contexts” – 13h15 às 14h45

Chair: Soraia Simões (IHC-FCSH-UNL)

- João Pedro Costa (Universidade de Évora) – “Os espaços públicos de sociabilidade musical na Évora Oitocentista: Passeio Público, Rossio de São Braz e Praça do Geraldo”

- Rita Faleiro (CESEM-FCSH-UNL) – “A presença musical no Algarve oitocentista: o tavirense Tomás de Aquino Abreu e a sua actividade musical sacra da segunda metade do século XVIII.”

- Bruno Madureira (IHC-FCSH-UNL e Conservatório d’Artes de Loures) – “O movimento filarmónico no concelho de Oeiras – tradição, declínio e revitalização”

- Luís Henriques (CESEM-Universidade de Évora) – “A ideia de local e global na história musical açoriana: O caso da cidade da Horta na segunda metade do século XIX”

- Daniela Alves (CIIIC-ISCET) / Hélder Barbosa (CIIIC-ISCET) / Jorge Ricardo Pinto (ISCET e UTAD) – “Percursos e Lugares da violoncelista Guilhermina Suggia, entre o Porto e a Maia, na primeira metade do século XX”

- Luís M. Santos (CESEM-FCSH-UNL) – “O movimento orquestral na província durante a I República”

Coffee-Break – 14h45 às 15h00

Panel 8 – “Local economic and social challenges in national panoramas”– 15h00 às 16h30

Chair: Ana Paula Pires (IHC-FCSH-UNL)

- Mariana Silva (ISCTE-IUL, FCSH-NOVA e CRIA) – “A Cidade do Trabalho: Contributo para uma genealogia dos contextos discursivos da identidade local em S. João da Madeira”

- Vanessa Pereira (IHC-FCSH-UNL) – “Elementos para a história local de sítios mineiros: a penetração do capital estrangeiro e a construção da Mina de São Domingos”

- Rúben Lopes (FCSH-UNL) – “Um «concelho de feição corporativa»: a implementação e o funcionamento dos organismos corporativos no concelho do Seixal (1933-1974)”

- Leonardo Aboim Pires (IHC-FCSH-UNL) – “Dimensões da mudança socioeconómica no mundo rural português: Vinhais, 1950-1974”

- Pedro Leal (FLUL) – “«Nem tudo é burguesia, nem tudo é riqueza e luz nesta terra»: a mobilização popular e o conflito social no concelho de Cascais após o 25 de Abril de 1974.”

- Júlio Ernesto Souza de Oliveira (UFBA e Institut d’Études Politiques de Rennes) – “«Fogo e bala contra os posseiros»: Grilagem e luta pela terra no médio São Francisco (1971-1984)”

Closing Session – 16h30 às 17h00

Chair: Teresa Nunes (IHC_e FLUL)

“Histoire, histoire locale, histoire économique: de la monographie territoriale à la considération des jeux d’échelle. De quoi «l’histoire locale» peut-elle être le nom aujourd’hui?” (Alexandre Fernandez – Université Bordeaux Montaigne)

Organizing Committee

Ana Paula Pires (IHC-FCSH/UNL e Universidade de Stanford)

Diogo Ferreira (IHC-FCSH/UNL)

Inês José (IHC-FCSH/UNL)

João Pedro Santos (FCSH/UNL)

Mariana Castro (IHC – FCSH/UNL)

Pedro Leal (FLUL)

Teresa Nunes (FLUL e IHC – FCSH/UNL)

Scientific Committee

Albérico Afonso da Costa Alho (ESE/IPS e IHC – FCSH/NOVA)

Ana Paula Pires (IHC – FCSH/NOVA e Universidade de Stanford)

António José Queiroz (CEFi-UCP e CEPESE)

António Ventura (FLUL)

Fernando Rosas (IHC-FCSH/NOVA)

João Miguel Henriques (CMC e IHC-FCSH/NOVA)

Jorge Fernandes Alves (FLUP)

Luís Espinha da Silveira (IHC-FCSH/NOVA)

Maria Conceição Meireles (FLUP)

Maria João Raminhos Duarte (Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes e IHC – FCSH/NOVA)

Margarida Sobral Neto (FLUC)

Norberto Ferreira da Cunha (Museu Bernardino Machado e Universidade do Minho)

Paula Godinho (IHC-FCSH/NOVA)

Paulo Miguel Rodrigues (Universidade da Madeira)

Sérgio Rezendes (Universidade dos Açores e IHC – FCSH/NOVA)

Teresa Nunes (FLUL e IHC – FCSH/NOVA)