A autora do projecto Mural Sonoro foi convidada pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa para um diálogo sobre este trabalho. O resultado da entrevista foi, entre outras redes desta universidade, publicado aqui.

1)Transcrição da entrevista do Blogue da FCSH-UNL/2)Transcrição para inglês de Luís Peres

O projecto “Mural Sonoro” da responsabilidade da nossa antiga aluna Soraia Simões da Pós-graduação em Estudos de Música Popular, tem por objectivo o estudo e divulgação das práticas musicais e manifestações culturais locais em Portugal, associadas à migração e à diáspora. Leia a entrevista realizada a Soraia Simões sobre este projecto:

Como surgiu a ideia de transpor um trabalho da pós-graduação para um projecto como o Mural Sonoro?

Este Projecto começou por ser um Blogue criado em 2009 e reunia sem qualquer linha de estudo à altura um considerável conjunto de entrevistas que fui pontualmente fazendo a músicos e compositores portugueses e estrangeiros para publicações locais com as quais colaborava desde 1999 em “part-time”.

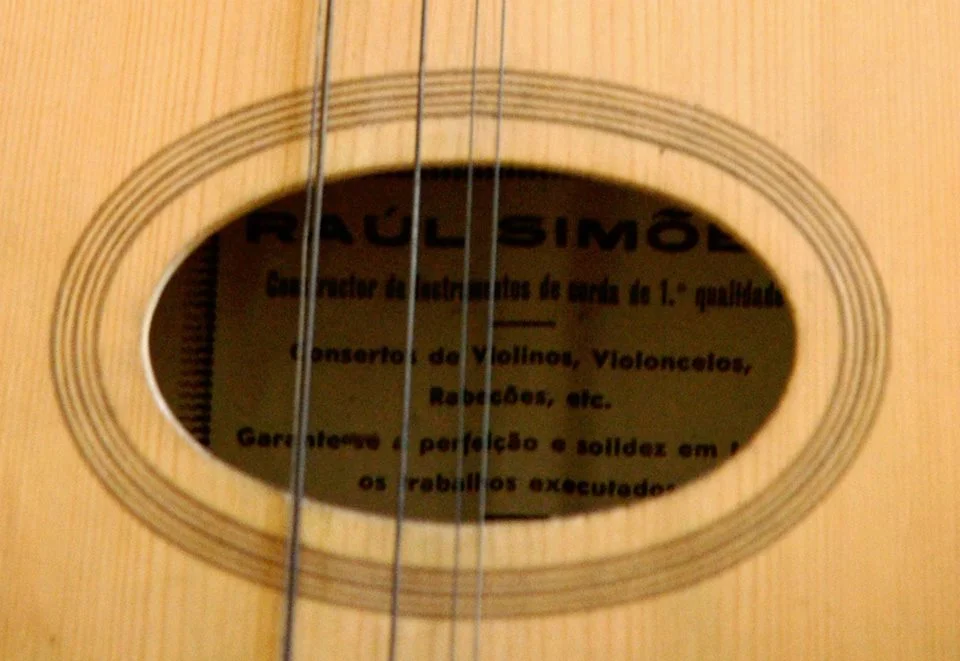

Com o curso que fiz e os conhecimentos científicos teórico-práticos que adquiri acerca das práticas musicais, a teoria e método da etnomusicologia e os processos de produção e recepção musical transformei esse acervo inicial numa ferramenta de utilidade não só para o conhecimento dos processos de produção e recepção musical em Portugal, como para as comunidades de prática com que me tenho vindo a envolver no contexto da Música Popular dentro de universos musicais com características próprias, que se sentem valorizadas com esse cuidado e preocupação (os construtores de instrumentos, os detentores de espólios particulares inestimáveis, os autores, os compositores e intérpretes), mas também para a grande maioria dos públicos que raramente tem acesso, julgo que devido à fraca tradição musical, cultural e científica que o nosso país tem e ao desconhecimento sobre o estudo sobre músicas e cultura popular, e a meu ver poderia, dada a forma como ia expondo as recolhas de dados, de novas entrevistas que vim a fazer, as sessões mensais de conversa de entrada livre no Museu da Música (entidade parceira) sob temas abordados nessas entrevistas, contribuindo para o aproximar desses conhecimentos e numa última instância: colocar a comunidade no geral e a institucional que pode decidir a comprometer-se com a valorização da Música como se compromete com outras culturas em Portugal num plano de desenvolvimento educativo, social, económico e até político-ideológico.

Tendo eu noção, analisando as reuniões de trabalho que fui tendo nos últimos dois anos por causa deste trabalho, que os últimos três itens parecem quase impossíveis de conceber na cabeça de grande parte daqueles que decidem. Mas, é algo em que acredito. Tal como acredito que seja possível o Estado deixar de olhar para a ideia de ter um Arquivo Sonoro como se de uma Fonoteca se tratasse. Talvez seja fácil de entender porque é que há tantas ‘’Fonotecas’’ ao invés de um Arquivo, à excepção da de Coimbra, não é só por uma mera questão de “linguagem apelativa ou turística”.

- Que expectativas tinha para o trabalho que está a desenvolver e de que forma elas foram atingidas ou superadas?

Achei no início que as comunidades de prática (considerava isso no fado por exemplo. Agora sei que era uma ideia pré-concebida) se fechavam em si mesmas, que seria muito difícil eu dialogar com os seus agentes sem esbarrar em discursos formados e impenetráveis, que eu ia ser “a de fora” e que havia uma forte probabilidade de me verem, e se eu conseguisse gravar uma que fosse entrevista, como alguém que podia ser um veículo para a sua promoção, divulgação emitindo-me apenas o que lhes interessava dizer. Estava enganada. Andei quase um ano a conviver com os tocadores, as casas de fado, os músicos, ainda hoje fico até às tantas da manhã e nem registo nada, acho até que os momentos mais descritivos são aqueles que não vão ficar registados. Não só no fado. E acho que a envolvência que assumi, o facto de ficar muitas horas a digitalizar informação e a fazer-lhes perguntas me abriu a porta de um modo que nunca esperei quando finalmente disse que queria começar a recolher entrevistas com eles. Portanto, as minhas expectativas iniciais eram apenas de reunir informações, o máximo das que conseguisse, para mais tarde ter dados que eu mesma tinha recolhido, e não baseada apenas em bibliografia alheia, para fazer uma tese.

As minhas expectativas foram mais que superadas, aprendi que tínhamos afinal todos a mesma vontade: enriquecer, contextualizar e valorizar as suas práticas e as relações de proximidade e ambiente colaborativo e quase familiar começaram a sustentar este trabalho, mais até que as horas que ainda passo de bibliografia em bibliografia. O Mural Sonoro cada vez fez na minha cabeça e na vontade que assumi mais sentido.

- Considera que este é um trabalho que ainda não estava feito? Como pensa continuar a desenvolvê-lo e expandi-lo?

Considero, sim.

E explico-lhe melhor porquê: acho que existem trabalhos cujo enfoque pode ser o mesmo, o caso da Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX sob a coordenação da professora Salwa Castelo-Branco, mas a forma como é abordado termina no momento em que a Obra é editada e publicada, no caso do Mural Sonoro há um trabalho que vive a cada dia, a cada etapa, onde há a disponibilização deste trabalho por temas que são assuntos recorrentemente levantados nas conversas gravadas, as recolhas de entrevistas gravadas e transcritas e as Sessões que ficarão na Fonoteca do Museu da Música para consultar, onde existirão publicações e registos documentais e sonoros no âmbito e onde existe uma base de dados que metodologicamente entrelaça o método etnográfico com a pesquisa bibliográfica e criação de uma nova leitura no âmbito. Estará em frequente actualização e poderá servir vários campos de acção: a investigação, as comunidades de prática, os estudantes, os autores e até os meios de difusão.

Expandir este trabalho prender-se-á com algo que desejo há muito. Ter um espaço onde situar todo o trabalho desenvolvido. Um Espaço físico que funcione como Centro de Documentação e Investigação que crie Parcerias com Universidades e Escolas do Ensino Preparatório e Secundário, além da que tenho desde o ano de 2013 com o Museu da Música onde as sessões mensais se realizam.

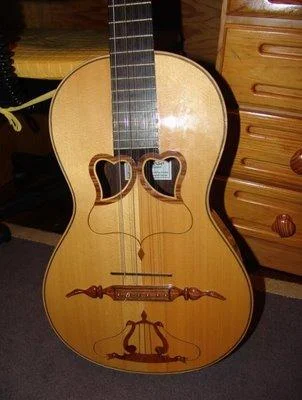

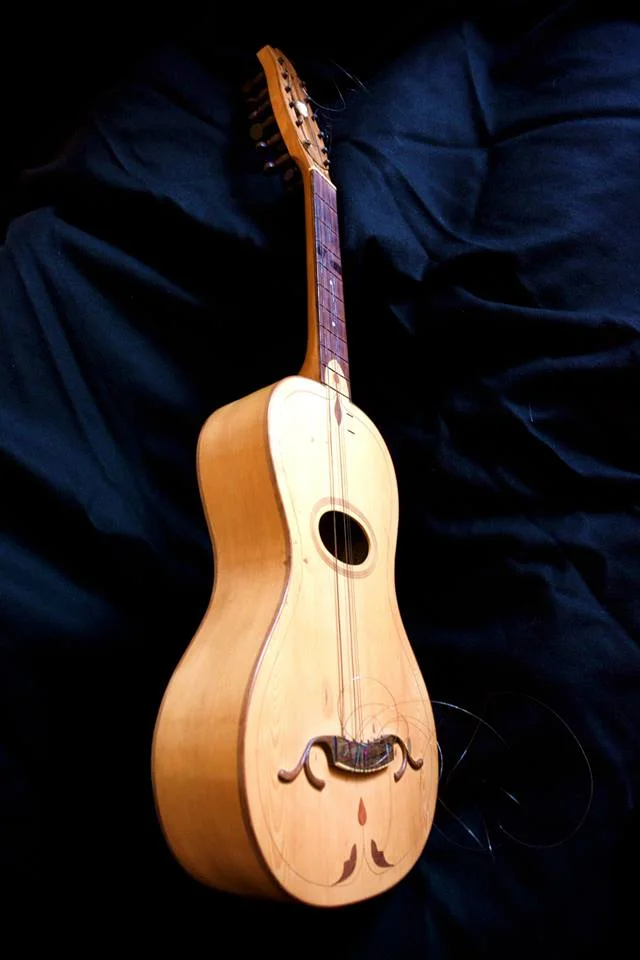

Um Espaço que na sua base tenha o Arquivo do Mural Sonoro com as entrevistas na íntegra, as transcrições, etc. e um auditório onde exposições de instrumentos que foram gravados, apresentações de construções de instrumentos, aulas com alguns dos músicos gravados, aulas de instrumentos específicos para crianças que não têm acesso ao ensino musical gratuitamente, congressos no âmbito, pequenos espectáculos e intercâmbios com músicos e investigadores estrangeiros possam acontecer.

Um objectivo que dependerá de conseguir ou não esse espaço na cidade de Lisboa. Uma Associação já temos. Foi feita esta semana e nela estão sócios sem vínculos e fundadores que formam o corpo de trabalho que vivem em Portugal e no estrangeiro (Brasil, Londres, Hong Kong) com os quais tenho colaborado e eles comigo.

- Qual tem sido o aspecto mais gratificante na elaboração do Mural Sonoro e na sua divulgação através de site e redes sociais?

O reconhecimento que o trabalho foi tendo, especialmente no meu campo de trabalho, e o facto de parte do trabalho, já que só parte é disponibilizado online, servir como uma das fontes sobre práticas musicais em Portugal, sobretudo as de cariz profissionalizante, para Investigadores, com os quais tenho trocado experiências, da Universidade de Campinas, em São Paulo.

Project 'Mural Sonoro'

Published 17 February, 2014 by FCSH/NOVA

The project 'Mural Sonoro,' the responsibility of our former postgraduate student in Estudos de Música Popular [Studies in Popular Music] Soraia Simões, aims at studying and promoting musical practices and cultural expressions associated with migration and the diaspora. Read the interview with Soraia Simões about this project.

‐ How did the idea of developing your post‐graduate work into a project like Mural Sonoro come about?

This Project started out as a blog created in 2009 and it comprised, without any adequate investigative approach, a considerable amount of interviews with Portuguese and foreign musicians and composers which were regularly conducted by me and were destined to local publications with which I had been in part‐time collaboration since 1999.

Through my degree and the knowledge that I gained – scientific, theoretical and practical – of musical practices, the theory and method of ethnomusicology, and the processes of musical production and reception, I changed this initial collection into a user tool. My aim with this tool was beyond facilitating knowledge about the production and reception of musical processes in Portugal; I also wanted it to be used by the musical communities with whom I've been involved in the context of Popular Music within particular musical spheres, who feel valued by the care and concern (the instrument makers, the holders of particular heritages of inestimable value, the authors, composers and interpreters). Additionally, it was also meant to be used by the great number of audiences who seldom have access to this kind of information – probably on account of the poor musical, cultural and scientific background in our country, as well as the lack of awareness regarding the study of music and popular culture. I believe they could gain this access through exposure to the data, the new interviews conducted by me, the monthly talks at the Museu da Música [Music Museum] (our partner entity) which are free of charge, on themes discussed in those interviews. These have been contributing to the narrowing of the distance between the audiences and this knowledge, ultimately placing the community in general, and the professional, who may decide to commit themselves to valuing Music in the same way as they commit to other cultures in Portugal, within an educational, social, economic, and even political and ideological development strategy.

I'm well aware, upon considering the work meetings attended in these last two years whilst working on this project, that the last three items seem almost impossible to take shape in the mind of the majority of those calling the shots. But this is something I believe in – as I also believe that it's possible for the government to start conceiving the idea of a Sound Archive as something more than an audio library. Perhaps it's not so difficult to understand why there are so many "audio archives" instead of an Archive, apart from the one in Coimbra. It's not merely an issue of 'catchy or touristic parlance.'

‐ What were your expectations regarding the work you're doing and to what degree were they fulfilled or exceeded?

In the beginning I had a preconceived idea that musical communities (I thought in this way about fado, for instance) tended to build a wall around themselves; that it would be quite difficult to engage in a dialogue with their agents without clashing against fixed and indecipherable discourses; that I would always be seen as 'the outsider' and that there was a strong probability of being seen ‐ and this even if I did manage to record a single interview ‐ as someone who might be a useful vehicle for self‐promotion, with the result of being told only what was in their interest to divulge. I was wrong. I spent almost one year among instrument players, fado houses, and musicians – as I still do – often until the early hours in the morning, without making any records. I even think that the most illustrative moments are those which won't end up in the archive. And this didn’t only happen within the fado community. I also believe that by way of my commitment, by the fact that I've spent many hours digitising information and asking them questions, I had the door opened to an extent I never expected when I finally informed them of my plan to start gathering interviews. So, my initial expectations were only to gather information, as much as I could, so that later I could have my own data, instead of other people's bibliographies, to complete my thesis.

I far exceeded my expectations. I discovered that, after all, we entertained the same wish: to enrich, contextualize and value their practice. And the intimacy, as well as the collaborative and almost family spirit we achieved, began sustaining this work, even more than the hours I still spend jumping from one biography to another. As my ideas became clearer and my determination stronger, the project Mural Sonoro began to make ever more sense.

‐ Do you consider this work to be absolutely innovative? How are you planning to develop and expand it?

Yes, I do. Let me explain why: I believe that there is already work which may focus on the same, such as the Enciclopédia da Música em Portugal no Século XX [Music Encyclopaedia in Portugal in the XX Century], overseen by Salwa Castelo‐Branco, but the effort stops after the work is published. It's different with Mural Sonoro where there is an ongoing effort, step by step; where the recurrent subjects raised in our recorded meetings are made available, the collection of interviews which are recorded and transcribed, and the Sessions which will be archived and available to the public in the audio library at the Museu da Música; where there will be publications as well as audio and physical archives within that framework; and where you can find a database where the ethnographic method and the bibliographic research combine to produce a new take on this field.

This will be continuously updated and it may be useful for different fields of action: for research, for the practice communities, for students, for authors and even for media broadcasts.

Expanding this work is something I've been wishing to do for a long time. To have a space where I can assemble all the work produced. A physical Space that works as a Documenting and Research Centre that allows me to create partnerships with Universities, Prep and Secondary Schools, beyond the work I've been doing with the Museu da Música since 2013 where the monthly sessions are held.

A Space based on the Archives of the Mural Sonoro, with all the interviews, transcriptions, etc., and anauditory where we could exhibitthe instrumentsrecorded, have workshops on constructing instruments, offerlessons by some of the musicians in the archive, as well as lessons on specific instruments for children who don't have access to free musical education, conferences within the field, small performances, and an exchange programme with musicians and researchers from abroad.

This is a goal dependent on whether I manage to get facilities in the city of Lisbon or not. We already have an Association. It was created this week and its members include partners without contractual obligations and founder members living in Portugal and abroad (Brazil, London, Hong Kong) with whom I've collaborated.

‐ What was the most gratifying aspect so far of building and divulging Mural Sonoro via websites and social networks?

The recognition thework has been receiving, especially in my field of work, and the fact that that part of the project, since only a part of it is available on‐line, is being used as one of the sources concerning musical practices in Portugal, particularly those of a professional nature, used by researchers with whom I've been exchanging experiences, from the Universidade de Campinas in São Paulo.

Luís Peres, London Metropolitan University, trad.