por Sérgio Godinho

o quarto estado por Miguel Tiago

Luta Livre por Luís Varatojo

Poema Paredes por Rui Almeida

por Daniel Reifferscheid

by Wynton Kelly Stone Guess

por Regina Guimarães

exibição do filme A Guitarra de Coimbra de Soraia Simões de Andrade seguida de conversa com a realizadora

[1] por Paula Guerra

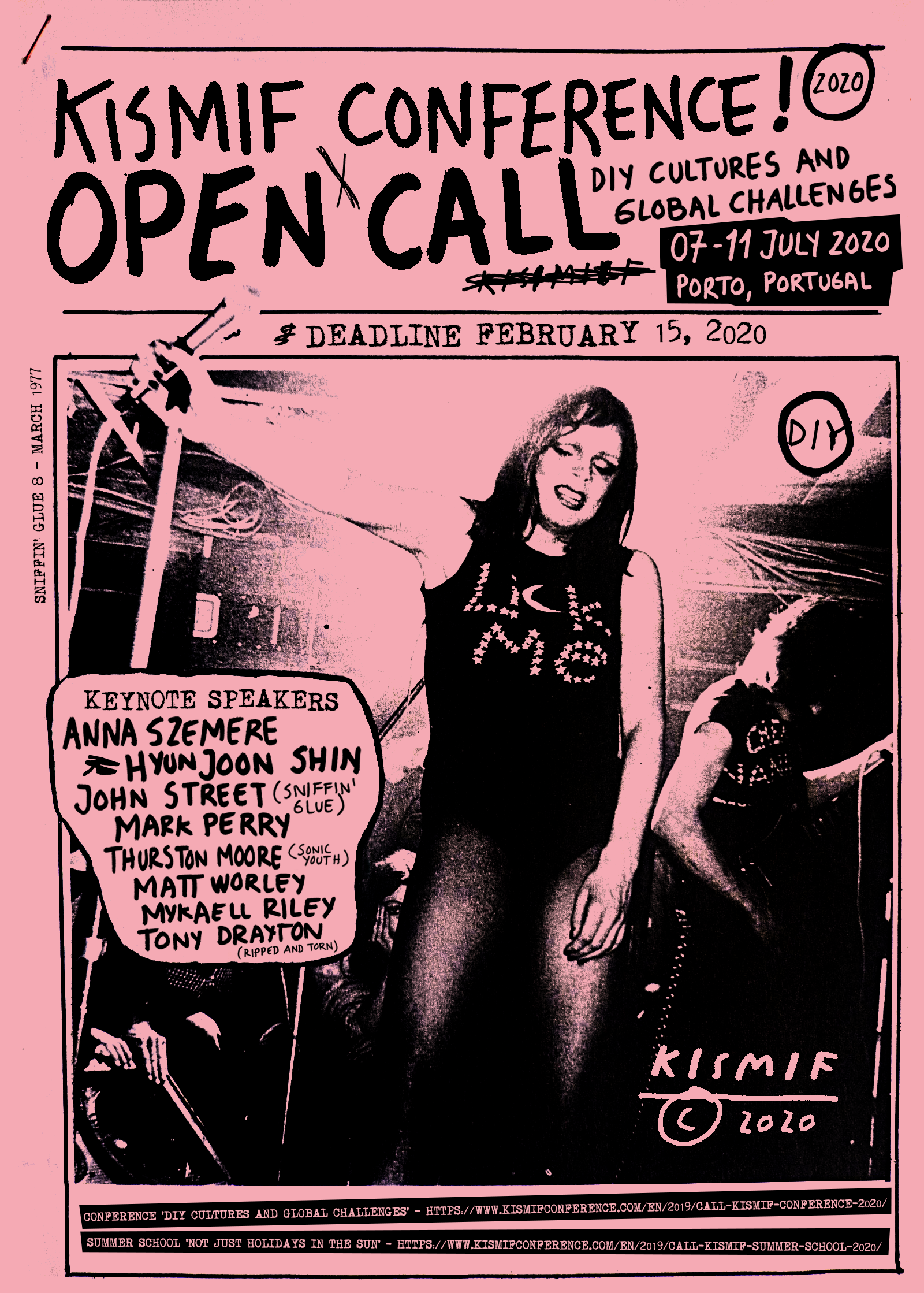

KISMIF CONFERENCE 2020

Keep It Simple, Make It Fast! DIY Cultures and Global Challenges 8-11 de julho de 2020 Escola de Verão ‘Not Just Holidays in the Sun’ 7 de julho de 2020 Porto, Portugal

CHAMADA À APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS

Submissão de Propostas: De 1 de outubro de 2019 a 15 de fevereiro de 2020.

Datas: Warm Up: 6 de julho de 2020 Escola de Verão KISMIF: 7 de julho de 2020

Conferência KISMIF: 8 - 11 de julho de 2020

Locais: Faculdade de Letras da Universidade do Porto

Casa da Música

Casa Comum

Universidade do Porto

TM Rivoli

Palacete Viscondes Balsemão Barracuda

Clube de Roque

Plano B

RAMPA

Coordenadores: Paula Guerra e Andy Bennett

Temos o prazer de anunciar a quinta edição da Conferência internacional KISMIF ‘Keep It Simple, Make It Fast! DIY Cultures and Global Challenges’ (KISMIF 2020) a ter lugar no Porto, em Portugal, entre 8 e 11 de julho de 2020.

A submissão de abstracts para esta conferência está aberta a investigadores e académicos a trabalhar em todas as áreas da sociologia, antropologia, história, economia cultural, estudos culturais, geografia, filosofia, planeamento urbano, média e disciplinas cognatas como design, ilustração, música popular, cinema e artes visuais e performativas.

Esta iniciativa vem no seguimento do grande sucesso das quatro edições passadas da Conferência KISMIF (realizadas em 2014, 2015, 2016 e 2018) e junta uma comunidade internacional de investigadores com enfoque em cenas musicais alternativas e culturas do-it-yourself.

A Conferência KISMIF oferece um fórum único em que os participantes podem debater e partilhar informação acerca de culturas alternativas e práticas DIY.

O KISMIF tem como foco práticas culturais frequentemente opostas a formas de produção e mediação cultural mais convencionais, produzidas em massa e comodificadas. Em linha com isto está uma ideologia anti-hegemónica girando em torno de políticas estéticas e de estilo de vida. O KISMIF é a primeira, e, à data, única, conferência no mundo que examina a teoria e a prática de culturas DIY como uma forma cada vez mais significativa de prática cultural no contexto global.

A conferência tem uma abordagem multidisciplinar, aceitando contributos de académicos, artistas e ativistas envolvidos em todos os aspetos das cenas alternativas e das culturas DIY, e baseados em várias metodologias— quantitativas, qualitativas e análises pluri-metodológicas.

O objetivo é debater não só música mas também outros campos artísticos tais como cinema e vídeo, graffiti e arte de rua, teatro e artes performativas, literatura e poesia, rádio, programação e edição, design gráfico, ilustração, desenhos animados e banda desenhada. Procurando dar resposta ao desejo reiterado por investigadores, artistas e ativistas presentes em edições anteriores da conferência KISMIF, a quinta KISMIF focar-se-á em ‘DIY Cultures and Global Challenges’.

O mundo está atualmente a vivenciar um turbilhão de mudanças sociais. Paralelamente a questões de migração, de populismo e um ressurgimento do nacionalismo; deparamo-nos com antagonismos crescentes facilitados pela austeridade, deslocamentos, racismo, tensões de classe, crises económicas e alterações climáticas.

Como tal, o mundo está a tornar-se um local cada vez mais precário. Neste contexto, acreditamos que as culturas DIY—e os diversos processos através dos quais funcionam—oferecem verdadeiros recursos e forças de esperança e de mudança. Como forma e prática cultural, o DIY evoluiu dos seus inícios durante a era punk dos anos 1970 para se tornar uma matriz de cultura translocal inovadora. No seu cerne está a vontade de esbater limites, desmistificar processos e fornecer espaços a vozes e comunidades marginalizadas. Apesar de todas suas confrontações espinhosas, as práticas culturais do punk—o seu ethos DIY, redes de contactos, espaços e meios de comunicação (álbuns, estilos, fanzines, cinema, atuações, arte em vídeo, design e outras criatividades diversas)—facilitaram e permitiram a inclusividade e a agência. Embora não negligenciando ou esquecendo as suas origens, tal ethos pode ser evidenciado quando falamos de questões de mudança social contínua. Dentro da prática do DIY existe o potencial para derrubar hierarquias existentes, para responder a muitos desafios da atualidade e para nos relacionarmos construtivamente com diferenças sociais, raciais, sexuais, de género e de saúde, entre outras.

O facto de o DIY ser uma componente vital do processo artístico é extremamente relevante. Na verdade, existem muitas práticas artísticas de cariz colaborativo e orientadas para a comunidade com origem em culturas DIY, tais como centros socioculturais, cenas urbanas e projectos artísticos profundamente embricados nas comunidades locais.

As artes nunca foram um mero produto comercial dos poderes hegemónicos; pelo contrário, são expressões, reflexões e interpretações que abrangem um vasto leque de significados. Têm sido sempre um meio de protesto e exploração semióticos; têm constantemente visto as coisas de maneira diferente e servido como um recurso à ação criativa. Podem ser discreta ou abertamente disruptivas; podem ser pacificadoras como distração ou funcionarem como meio de relação. No entanto, através da criatividade, as pessoas adquirem conhecimentos—encontram e expressam emoções e assumem controlo do seu meio envolvente.

Propomo-nos a explorar culturas DIY e outras culturas alternativas com elas relacionadas construindo uma matriz para converter arte em ação. O objetivo é analisar e realçar possíveis interseções entre arte não-hegemónica e sociedade civil de forma a capacitar indivíduos e comunidades tanto a nível local como para além de limites sociais e geográficos. As culturas DIY são importantes para encontrar estratégias de ação, para ligar e unir comunidades e para fortalecer a resiliência face a mudanças sociais futuras.

Através de investigação e práticas colaborativas pretendemos demonstrar formas inovadoras de fazer e co-criar. Usando exemplos de relacionamentos empíricos e artísticos com cenas DIY multi-geracionais pela Europa, revelaremos como, ao longo dos últimos 40 anos, estas artes aparentemente ‘periféricas’ acumularam uma variedade de práticas para, simultaneamente, destacar e promover temas de democracia e justiça social e espacial. Efetivamente, providenciam respostas multifacetadas aos desafios do nosso mundo, promovendo ideias seminais para um futuro melhor.

Em 2020, o programa científico do KISMIF será novamente acompanhado por uma programação social e cultural diversa, caraterizada por uma série de eventos artísticos com especial foco na música alternativa e outras expressões artísticas.

O objetivo é fornecer uma experiência única em termos das culturas DIY transglobais e inclusivas.

A Conferência KISMIF 2020 será precedida por uma Escola de Verão intitulada ‘Not Just Holidays in the Sun’ a 7 de julho de 2020 no Teatro Municipal do Porto- Rivoli. Esta escola de Verão oferecerá oportunidade a todos/as os/as interessados/as, incluindo participantes da Conferência, de assistirem a workshops dados por especialistas nestas áreas, nomeadamente das artes e de projetos baseados na comunidade.

Mais informação acerca da Escola de Verão será progressivamente disseminada no webite da Conferência KISMIF: www.kismifconference.com.

As principais linhas de abordagem para a submissão de abstracts tendo em conta o tema do KISMIF 2020– DIY Cultures and Global Challenges – são as seguintes:

O papel/importância de espaços/locais/territórios sociais em cenas de música alternativa e culturas DIY a nível local, trans-local e virtual. Género, migrações, diásporas, refugiados e movimentos artíticos e musicais. Cidades, espaço e resistência contracultural contemporânea, práticas sociais e artísticas.

Cenas musicais, novos atores, novas igualdades: género, imigrantes e os desempregados. Novas produções artísticas e musicais e intermediações que apoiam a justiça espacial e a sustentabilidade ambiental.

Transições em direção à sustentabilidade nas cenas DIY e novas (sub)culturas DIY sustentáveis que repensam os processos tradicionais através de uma lente–social, económica e ambiental–de sustentabilidade.

Movimentos ‘verdes’ que procuram melhorar a vida de comunidades locais, lutar contra desafios ambientais e promover o desenvolvimento sustentável, e suas relações com cenas musicais/artísiticas.

O papel dos desafios sociais, mecanismos de produção trans-locais e virtuais, intermediação e consumo musical.

Desenvolvimentos na teoria social em torno dos mundos das artes, campos musicais, campos artísticos e cenas musicais locais/trans-locais/virtuais. Movimentos humanitários, instabilidades e desastres, memória, historicidade, genealogia e diacronia de cenas musicais/artísticas. Subculturas, pós-subculturas, tribos, neo-tribos e envelhecimento. Património, retromania e arquivos DIY locais/trans-locais/virtuais e desenvolvimento comunitário.

Desafios/dilemas teóricos e metodológicos na investigação de diferenças artísticas por todo o mundo. Micro-economias urbanas, carreiras DIY e desigualdades: formas alternativas de empreendedorismo musical, artístico e cultural.

Pedagogias e intervenções baseadas em DIY artístico/musical e justiça socioétnica.

Cenas musicais e (sub)culturas, envelhecimento, etnia e desenvolvimento.

Cidade, estética e gentrificação: resistir à gentrificação.

Crises, canções de protesto e novas dinâmicas de interação social através de música e de práticas artísticas e DIY alternativas.

Espaços, locais e a festivalização da cultura, música e práticas alternativas e DIY. Música periférica e cenas artísticas, emancipação e justiça social.

Pós-colonialismo, descolonização, cenas musicais e artísticas transglobais e cidadania. Investigação baseada nas artes, políticas culturais: Norte global e Sul global.

Organizadores: KISMIF (Portugal) Instituto de Sociologia da Universidade do Porto (IS-UP, Portugal) Departamento Municipal da Cultura da Câmara do Porto (Portugal) Pé de Cabra (Portugal) Parceiros: Barracuda – Clube de Rock Casa Comum – Universidade do Porto Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território (CEGOT, Portugal) Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica e o Território (DINÂMIA’CET-IUL, Portugal) Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES-UC, Portugal) Centro de Investigação Transdiscilplinar Cultura, Espaço & Memória (CITCEM, Portugal) College of Arts and Social Sciences - Australian National University (CASS-ANU, Australia) Fundação Engenheiro António de Almeida Fundação para a Ciência e Tecnologia Griffith Centre for Social and Cultural Research of the Griffith University (GCSCR-GU, Australia) Plano B Quarteto Contratempus (Portugal) Reitoria da Universidade do Porto (Portugal) Research Group Philosophy and Public Space - University of Porto (IF-UP, Portugal) Royal Melbourne Institute of Technology University (RMIT, Australia).

Para mais informações: www.kismifconference.com kismif.conference@gmail.com https://www.facebook.com/kismif.international.conference.

[1] Ph.D. Professor of Sociology

Convenor of KISMIF Conference

Founder/ Coordinator of Network Todas as Artes [All the Arts]

[1] por João Mineiro

Corria o ano de 2006 quando Allen Pires Sanhá apresentou o seu alter-ego ao mundo. Allen Halloween estreava-se com um álbum independente, saído diretamente das ruas de Odivelas e ninguém ficou indiferente à abordagem lírica e à sonoridade de Projeto Mary Witch. Um trabalho que condensava o percurso de mais de uma década de rap de rua, entre improvisos e maquetes que circulavam de mão em mão nas periferias da Grande Lisboa.

Sem que ninguém o previsse, iniciava-se aí o trilho de uma obra única e realmente distintiva na história do hip hop e da música portuguesa. Nessa altura, eu fazia parte de uma geração adolescente que arriscava as suas parcas poupanças em álbuns desconhecidos, a que tínhamos acesso em circuitos de distribuição independente, bastando-nos a confiança no selo de quem os editava ou distribuía em pequenas lojas ou no on-line. Projeto Mary Witch foi um desses álbuns que comprei sem poder antecipar que conteúdo escondia aquela capa sinistra, ilustrada com uma grande abóbora com um charro no canto da boca. Quando recebi o disco em casa, lembro-me de o pôr a tocar e de estranhar cada tema. Era uma voz suja e sombria, crua e mórbida.

Nunca tinha ouvido nada assim, mas por algum motivo não conseguia deixar de ouvir o álbum em modo repeat, tentando desvendar o significado de cada letra. “Raportagem”, “Ciclo da vida”, “Fly nigga fly”, “Várias vidas” ou “Dia de um dread de 16 anos” apresentavam-nos cruamente e sem filtros a vida quotidiana dos subúrbios da Grande Lisboa. Para mim, que vivia na Covilhã, aqueles relatos rimados mostravam-me um Portugal de que nunca tinha ouvido falar. A esse primeiro álbum sucederam-se Árvore Kriminal (2011) e Híbrido (2015), dois trabalhos originais, com uma qualidade técnica melhorada, mas que não perdiam a essência de um rap de ligações profundas à vida de Allen e dos seus. Músicas como “O convite”, “Drunfos”, “Debaixo da ponte”, “Bandido velho”, “Marmita boy”, “O Rei da Ala” ou “Zé Maluco”, tornaram-se em pouco tempo hinos cantados de início ao fim nos palcos mais variados e pelas pessoas mais improváveis. Quando no final de 2019 Halloween decidiu colocar um fim na sua carreira, fê-lo com estrondo, apresentando os dois objetos que haveriam de concluir esse seu ciclo artístico: o álbum Unplegueto (2019) e o livro “Livre Arbítrio” (Lua Elétrica, 2019), no qual foram reunidas as suas letras, que são também parte da sua biografia.

Treze anos não é muito tempo, mas no caso de Halloween foi o suficiente para deixar uma obra e um nome gravados na história da música portuguesa. O significado social e político da sua afirmação foi de grande importância. As suas músicas espelhavam, sem rodeios, a vida nos subúrbios da Grande Lisboa. Os subúrbios da gente que não costumamos ver nem ouvir em nenhum canal mediático, mas que, todas as madrugadas, limpa as redações antes da chegada dos jornalistas. O rap de Halloween era um rap de reportagem crua – ou de “raportagem”, como ele o designou numa das suas músicas. A sua voz era o megafone para o relato direto da vida de uma parte da sociedade portuguesa que não é noticiada pela precariedade habitacional ou as condições de isolamento e segregação em que vive. Halloween consegui derrubar os muros de uma Lisboa invisível aos olhos do privilégio branco. Ao fazê-lo homenageou aqueles que antes tinham começado esse caminho, ao mesmo tempo que abriu portas a tantos outros/as que lhe seguiram as pisadas.

De alguma forma podemos dizer que a música de Halloween foi uma espécie de “milagre sociológico”. Sob que condições um “jovem africano de um bairro social” poderia fazer ouvir a sua voz perante um país que remete a sua existência para a invisibilidade, a indiferença ou a violência? A música, e o seu potencial de circulação livre, foi a fórmula que lhe permitiu romper o isolamento do gueto e falar para fora. O rap foi o veículo da verdade que as suas músicas espelhavam. Talvez por isso, a sua escrita fosse uma decorrência da vida, e não o produto do marketing de carreira que sempre rejeitou. Musicalmente Halloween foi um artista amplo. A sua filiação ao rap underground e, do meu ponto de vista, profundamente político, conjugava-se com uma musicalidade suja no bom e profícuo sentido da palavra. Nem trap, nem boom bap, o seu rap tinha um rasgo grunge, experimental, tocando ao mesmo tempo em tonalidades acústicas que lhe assentavam igualmente na perfeição.

A sua música trocava o perfecionismo digital dos grandes estúdios, dos melhores produtores e dos mais notáveis agenciamentos, por uma bricolage home made, onde o rapper produzia exatamente à medida das suas necessidades artísticas e interiores. Talvez tenha sido a singularidade da sua música que o levava a ter fãs nos mais variados lugares: do rap underground ao heavy mental, do hardcore ao “hipsterismo urbano”. A diversidade do seu público fazia-o cruzar palcos realmente distintos: da festa de bairro mais improvisada, organizada pela associação local, a um palco com a dimensão de um Primavera Sounds.

No entanto, era sempre o mesmo Halloween que se apresentava, quer musicalmente, quer cenicamente. Como ele dizia: “O nosso circo é sempre igual, seja no Coliseu ou na escola preparatória”. Coerente até ao fim, apresentava-se com os seus rappers e companheiros de bairro, com quem cresceu pessoal e musicamente, nunca se dando a colaborações de conveniência comercial. 2019 foi o ano em que Halloween fechou o seu ciclo artístico. A sua voz ressoou bairro a bairro e impôs-se às massas, sem nunca ceder aos princípios pelos quais rimava. Mostrou-nos, sem soberba, mas com ousadia, como a música pode ser mais que um objeto mercantil sedento de responder aos mais variados apetites comerciais. A música em que se empenhava vinha de outro lugar, bem mais fundo e bem mais fecundo. Devemos-lhe esse exemplo e essa coerência, tão raros nos dias que correm.

[1] João Mineiro é Sociólogo, Investigador e doutorando (ISCTE). É coleccionador e entusiasta do RAP e da cultura hip-hop.

Fotografia de capa do autor, primeiro disco do rapper Allen Halloween.

INFO TAGV:

documentário sobre a guitarra de Coimbra que nos narra os caminhos deste instrumento musical

Soraia Simões de Andrade é a autora do documentário sobre a guitarra de Coimbra que nos narra os caminhos deste instrumento musical desde o berço até à contemporaneidade. Uma reflexão pessoal sem restrições, onde a representação das mulheres, os mais importantes construtores, a boémia, a história coimbrã e a diversidade dos contextos culturais em que se insere a guitarra de Coimbra, popularizada por Artur e Carlos Paredes em Lisboa e no resto do mundo, têm palco. O desafio do documentário é contar a história deste património imaterial da Coimbra popular, com a ajuda de intérpretes mulheres e intérpretes homens, documentos inéditos, estudiosos, espaços de referência e… a poesia que lhe subjaz.

Soraia Simões de Andrade tem como principais interesses como investigadora, nos quais tem trabalhado nos últimos anos, a história oral, os arquivos digitais, as práticas musicais em contextos de revolução política e ideológica, a relação entre música, memória e género. Autora da Mural Sonoro, plataforma digital criada em 2011, dirige a Associação cultural Mural Sonoro desde 2014 e é investigadora integrada do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Publicou as obras “Passado – Presente. Uma viagem ao Universo de Paulo de Carvalho” (Outubro de 2012), “RAPublicar. A micro-história que fez história numa Lisboa adiada” (Junho de 2017, Editora Caleidoscópio) e lança agora “Fixar o Invisível. Os primeiros Passos do RAP em Portugal” (Setembro de 2019, Editora Caleidoscópio) resultado da sua investigação académica. É autora do podcast Mural Sonoro (2018), subjugado ao tema “mulheres na música, papéis, reportórios de luta e resistências” e autora e realizadora do filme “A Guitarra de Coimbra” (2019, RTP2). Em Agosto de 2014 foi distinguida com o Prémio Megafone Sociedade Portuguesa de Autores.

DATA

08, Janeiro 2020

HORÁRIO

18H00

DURAÇÃO

53 min

FAIXA ETÁRIA

para todos os públicos

PREÇO

entrada gratuita

[1] por Soraia Simões de Andrade

José Mário Branco (JMB) teve a sua primeira infância numa aldeia de pescadores, perto do Porto, que «hoje é uma cidade grande, que é Leça da Palmeira», dizia-me num dos nossos primeiros encontros em sua casa, parte do seu conteúdo ficou disponível uns meses mais tarde na Mural Sonoro1.

Entre 2011 e 2013, JMB não cedia praticamente entrevistas, foi por intermédio de amigos em comum que a consegui fazer em sua casa. Sem que esperasse revelou-se o início de uma amizade/consideração mútuos: trocas frequentes de emails, sugestões de leituras, entre outros.

«Agora toda a gente quer falar comigo, olha os jornalistas é porque lá vem a Troika e fiz uma cantiga chamada FMI, não tenho nada para dizer, muitos deles nem nunca ouviram o FMI», «(...) já não vou para cima de um palco cantar com um lírio e um canivete (...) fiz aquelas canções porque estava a viver aquilo (...) o FMI é uma catarse», este seu desconforto em 2012, que se foi dissipando nos últimos anos da sua existência, ficou-me gravado até hoje.

Lembro que no nosso primeiro encontro falámos de teatro, da Comuna, da Manuela de Freitas (sua companheira, que mais tarde convidei para um outro debate sob o tema literaturas para fado2), dos filhos e dos netos, da neta cabo-verdiana ainda pequena, mostrou fotografias, mostrei-lhe também de um dos meus sobrinhos, cabo-verdiano, a viver em Santiago, do entusiasmo que o filme Mudar de Vida (parto longo, veio à luz após um crowdfunding) lhe estava a originar, «tens de ver isto!», aconselhava-me.

Foram essas longas horas, registadas na memória até à sua partida hoje, que me ajudaram a perceber o homem que tinha na minha frente, e que já admirava.

Desde 2012 que fomos trocando várias mensagens: sobre música e sobre política, esteve presente no ciclo de debates que organizei no Museu Nacional da Música3, enviava-me artigos que achava que poderiam ser interessantes para eu ler, sobre Alan Lomax, sobre o Benelux nos anos sessenta e setenta, sobre música dodecafónica e música concreta, muitas ideias acerca daquele que tinha como seu mestre, Luís Monteiro, crucial na sua aprendizagem da etnomusicologia. Um dia liguei-lhe a dizer que ia ao Porto conhecer Luís Monteiro, o seu professor, que ele ainda era vivo, ficou emocionado. Fizemos um texto de homenagem a Luís Monteiro, de quem ele entretanto tinha perdido o rasto até à minha ida ao norte, escrito a vários mãos: as do José Mário, da Ana Deus (vizinha do Luís Monteiro, que proporcionou esta minha visita), do Jorge Constante Pereira.

A última vez que falei presencialmente com JMB no Galeto, Avenidas Novas, um encontro imprevisto há cerca de um ano, perguntou-me: «tens tido notícias do Luís Monteiro? Está velho, tenho de o visitar». Não sei se o chegou a fazer. Mas, lembro que ficou radioso desde o momento em que soube que o “seu mestre” ainda era vivo e lhe pudemos prestar a homenagem numas breves linhas4 publicadas na Mural Sonoro.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

O JMB era um defensor da liberdade. Julgo que a sua força crescia quanto maior era o interesse pelos assuntos e pelas pessoas. Sinto-me uma privilegiada por o ter conhecido e privado consigo.

O pai de JMB era um amante de música, tinha feito o curso do seminário e ensinava-o, a ele e aos dois irmãos, a cantar a vozes. Fazia os baixos e eles as outras três vozes.

JMB estudou piano em Leça da Palmeira e tinha uma paixão grande pelo violino. Como os pais, professores primários, não tinham possibilidades, foram os padrinhos, pessoas abastadas da cidade do Porto, que lhe compraram o violino e lhe pagaram aulas no Conservatório. O professor, um francês, primeiro violino da Sinfónica do Porto, liderava também o Quarteto de Cordas, mas deu-lhe cabo da paixão pelo violino em poucos meses.

JMB ia aos sábados de manhã, quando não havia liceu, ao Conservatório ter aulas particulares de violino e «a única coisa que ele me ensinava era a pegar no violino e no arco com proibição de produzir qualquer som, e eu ficava ali uma hora de pé numa sala, com o professor à minha frente, a puxar-me pelo cotovelo e a corrigir-me os dedos no arco, pousar o arco nas cordas, mas proibido de tocar, primeiro ano era só para aprender a pegar no violino e isso matou definitivamente a paixão que eu tinha pelo violino, foi um assassinato».

Depois destes percalços, a música ficou de lado e iniciou uma paixão grande pela poesia, que é retomada quando abre a Escola Parnaso no Porto, já JMB tinha dezasseis anos. Foi aí, com Jorge Constante Pereira, Ricardo Sousa Lima, Nina Constante Pereira, na altura namorada de JMB, que o seu envolvimento político e cultural se intensificaram, estas tertúlias intersectavam vários mundos e olhares: da literatura à música popular. O seu contacto com as músicas contemporâneas, a música dodecafónica, a música concrecta, a música electrónica, e com a etnomusicologia, através de Luís Monteiro, traduzir-se-iam em sessões apaixonantes que o vieram mais tarde a moldar como músico e compositor.

Quando chegou a fase em que ia ser defrontado com a Guerra Colonial, havia já uma politização através do exemplo de amigos mais velhos que andavam na universidade, dentro do movimento estudantil universitário, JMB ficou ligado ao primeiro grupo que no Porto tentou formar associações de estudantes nos liceus, de nome Pró Associação. Se nas universidades, do Porto, Coimbra e Lisboa, as associações de estudantes eram toleradas no liceal eram mesmo proibidas.

JMB fazia parte de um grupo de jovens, rapazes e raparigas, por um lado muito sensibilizados para a resistência à ditadura, resistência à censura, por outro lado para uma ligação também desse grupo à poesia e à música no estilo da tertúlia, no contacto com poetas mais velhos, muitos deles/as neo-realistas do Porto, como Brigitte Gonçalves, António Rebordão Navarro, Eugénio de Andrade ou António Reis, que depois se tornou cineasta.

JMB e o grupo de jovens a que pertencia escreviam poemas, participavam no suplemento juvenil do Diário de Lisboa que era orientado por dois escritores, um casal de esquerda, aí publicavam poemas, desenhos, como os de Manuela Bacelar, hoje uma pintora reconhecida, recensões críticas. Este suplemento acabou a ser proibido pela censura e passou a ser publicado no jornal República.

Através de familiares e das dinâmicas intrínsecas à movimentação deste grupo de jovens havia relações com a Academia de Amadores de Música e o seu coro, dirigido por Fernando Lopes-Graça, com o próprio Lopes-Graça.

Um dos elementos deste grupo de jovens era Margarida Losa, filha de Ilse e de Arménio Losa, JMB assistiu à chegada, em casa de Ilse Losa, de Lopes-Graça com o primeiro disco prova de fábrica da Antologia de Trás-Os-Montes, recolhas de Giacometti seleccionadas por ele. «E o gesto do Graça de colocar o disco prova no toca-discos e da gente ouvir aquilo com as lágrimas nos olhos e pensarmos: como é que é possível nós termos estes tesouros no nosso país e ninguém os conhecer?».

Nas férias da Páscoa, JMB e os/as companheiros/as iam em grupo percorrer as terras do Alto Minho a pé ou, numa segunda fase, iam para o Alentejo, do Porto para o Alentejo, para a aldeia de Peroguarda, no meio do triângulo Beja-Ferreira-Cuba, para os ouvir cantar e falar. Os primeiros a ir foram presos pela PIDE. Era estranho um grupo de jovens no meio dos alentejanos, de repente: «a fazer o quê, para quê?», mas «a gente ia só para os ouvir cantar e falar».

Em 1961, JMB tinha dezanove anos. Estava, como muitos dos outros companheiros, ligado ao Partido Comunista, porque «era a única organização onde a gente podia fazer qualquer coisa a sério correndo todos os riscos inerentes, que no meu caso por exemplo levou à prisão pela PIDE em 1962, não é? A discussão sobre ir ou não ir participar na guerra colonial».

Uma época marcada pelo Concílio Vaticano II, pela Revolução Cubana, pela Guerra na Argélia, assuntos que faziam parte das discussões nestas tertúlias.

Como militante do partido comunista português JMB recebeu a directiva de ir para a guerra, «porque era a linha do partido na altura, achando que era na frente de guerra que o militante comunista poderia fazer o seu trabalho».

Nem JMB nem os restantes acreditavam, ou nada ou muito pouco, que isso fosse possível de acordo com os muitos relatos que vinham dos franceses, da Guerra da Argélia, onde a posição do Partido Comunista francês foi a mesma.

Foram, aliás, as discussões com integrantes do movimento estudantil francês, que ajudaram à sua própria posição, que culminou na recusa em participar na Guerra Colonial.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

Depois de ter estado preso pela PIDE em 1962, poucos dias antes de receber o postal de mobilização para a tropa em 1963, JMB aproveitou os dias que lhe restavam de validade de um antigo passaporte para fugir do país. Foram treze anos de vida em Paris. Regressou a trinta de Abril de 1974, cinco dias depois do 25 de Abril, no mesmo avião onde vinham, entre outros, Álvaro Cunhal e Luís Cília.

Vou andando por terras de França

pela viela da esperança

sempre de mudança

tirando o meu salário

Enquanto o fidalgo enche a pança

o Zé Povinho não descansa

Há sempre uma França

Brasil do operário

Não foi por vontade nem por gosto

que deixei a minha terra

Entre a uva e o mosto

fica sempre tudo neste pé

Vamos indo por terras de França

nossa miragem de abastança

sempre de mudança

roendo a nossa grade

Quando vai o gado prà matança

ao cabo da boa-esperança

Bolas prà bonança

e viva a tempestade

Não foi por vontade nem por gosto …

Vamos indo por terras de França

com a pobreza na lembrança

sempre de mudança

com olhos espantados

Canta o galo e a governança

a tesourinha e a finança

e os cães de faiança

ladrando a finados

Não foi por vontade nem por gosto …

Vamos indo por terras de França

trocando a sorte pela chança

sempre de mudança

suando o pé de meia

Com a alocação e a segurança

com sindicato e com vacança

Há sempre uma França

Numa folha de peia

Não foi por vontade nem por gosto…

No início dos anos setenta Paris era a segunda cidade de Portugal, «só em França, imagina, éramos oitenta mil desertores e refractários para um país de nove/dez milhões de habitantes».

Foi em França que, além de procurar a sobrevivência (chegou a trabalhar numa fábrica de mármores) participou activamente em lutas políticas, em núcleos políticos, cujos objectivos eram ao mesmo tempo a discussão sobre o que fazer em relação a Portugal: luta armada ou não luta armada contra a ditadura portuguesa, «tomar partido pela China ou partido pela União Soviética, e a questão da divulgação e da denúncia da ditadura portuguesa e da guerra colonial pela europa fora».

A emigração portuguesa em França, como na Suíça, na Alemanha, nos países escandinavos ou no Benelux, que até aí fora uma emigração quase exclusivamente da pobreza, como ficou retratado no filme Le Saut de Christian Challonge cuja música é da autoria de Luís Cília (também entrevistado na Mural Sonoro), ou seja uma emigração económica, mudou, com a ida de dezenas de milhares de jovens universitários contra a guerra.

Estes jovens, segundo JMB, começaram a aderir às associações de migrantes em Paris, que até aí serviam só para o rancho folclórico ou para a missa, contribuindo para uma politização de uma boa parte das mesmas.

JMB, Luís Cília e Tino Flores que também viviam em Paris, ou Sérgio Godinho, que começou a viver em Paris a partir de 1967, que interpretavam canções ora que denunciavam a situação em Portugal ora que rasgavam as fronteiras para a comunidade, começaram a dar concertos pela Europa do norte sobretudo, sempre a cantar para associações. O disco de JMB A Ronda do Soldadinho foi um resultado disso mesmo, por ser um disco feito propositadamente na ilegalidade, financiado com pré-compras do movimento associativo.

Um e dois e três

Era uma vez

Um soldadinho

De chumbo não era

Como era

O soldadinho

Um menino lindo

Que nasceu

Num roseiral

O menino lindo

Não nasceu

P'ra fazer mal

Menino cresceu

Já foi à escola

De sacola

Um e dois e três

Já sabe ler

Sabe contar

Menino cresceu

Já aprendeu

A trabalhar

Vai gado guardar

Já vai lavrar

E semear

Um e dois e três

Era uma vez

Um soldadinho

De chumbo não era

Como era

O soldadinho

Como JMB não tinha dinheiro para produzir o fonograma e a canção tinha-se entretanto tornado muito popular dentro da emigração portuguesa, mas também no seio da esquerda francesa, inquiriu: «há este disco para fazer, era importante fazer este disco, vocês acham? E eles disseram ‘achamos’, e eu disse ‘então, quantos exemplares é que querem comprar’? E confiam-me o dinheiro antes de ver os discos ou não’?». Recebeu o dinheiro de compras antecipadas de exemplares do disco e foi com esse dinheiro que o fonograma foi produzido, com uma tiragem reduzida. O seu percurso em França, a paulatina fragmentação das estruturas políticas de extrema-esquerda a partir de 1965, e o facto de um primo da sua mulher se ter esquecido de uma viola no apartamento por onde passou em Paris fizeram com que passasse a ter uma ligação a esse instrumento que anteriormente nem conhecia e com ele começasse a compor muito do repertório deste período. O piano, a flauta de bísel, o acordeão de teclado eram os instrumentos que sabia, até à data, tocar.

Encordoou a viola deixada no apartamento, faltavam-lhe cordas, e de ouvido começou a aprender a acompanhar-se a cantar canções, foi aí que colocou pela primeira vez a hipótese de se poder exprimir através deste meio, o da música, e deste instrumento.

JMB foi ao longo da sua trajectória bastante crítico relativamente a terminologias como «movimento dos baladeiros» ou «canção de intervenção», considerava-as pejorativas e redutoras. Isto porque já gostava de outras tipologias de canções como a canção poética francesa, canções brasileiras, canções anglo-saxónicas. Ambas, porque, em boa medida, estiveram associadas sobretudo «a uma grande pobreza musical das canções. Eram aquelas pessoas que se faziam acompanhar de uma viola, sabiam dois ou três acordes, que faziam tudo igual e muitas das vezes contra a própria mensagem da poesia. Exclude disto completamente o Zeca Afonso, porque o Zeca Afonso era um caso absolutamente à parte, e que continua a ser, de grande riqueza poética e musical e sobretudo interpretativa, mas o que veio na esteira do Zeca foi esse ''movimento dos baladeiros'' que até leva depois o Raul Solnado a fazer um sketch a ridicularizá-los, não é? Mas, há excepções. A ‘Pedra Filosofal’ do Manuel Freire é uma cantiga que foi uma viragem histórica pelas circunstâncias em que foi conhecida e que tem, digamos, qualidade poética e musical».

Seria, no entanto, por via da forte influência francesa, de uma música engagée, adjectivo aplicado às canções poéticas francesas do pós-guerra, que JMB começou por se fazer ouvir, mas nas canções ‘’comprometidas com realidades sociais” que lhe foram primeiramente referenciais estiveram também nesta fase canções brasileiras como as de Dorival Caymmi, ou aquelas que existiram fruto de um ressurgimento da canção política italiana, um país onde houve guerra e houve bastante resistência, e do contexto anglo-saxónico.

Depois de Abril de 1974, quando regressou a Portugal, fundou o Grupo de Acção Cultural Vozes na Luta (GAC), com o qual ainda gravaria uma primeira série de singles e Eps, depois reunidos no LP A Cantiga é uma Arma, JMB participaria no disco posterior Pois Canté!, o melhor disco, quanto a mim, do GAC.

Em Paris no ano anterior ao 25 de Abril já estava em gestação um grupo cuja ideia era fazer «música proibida, música ilegal, música de resistência, música subterrânea. Eu tinha tido uma cooperativa em que participei com amigos franceses chamada Organum já mais experiências de auto-edição de coisas marginais, completamente marginais, e que eram financiadas fora do sistema», o GAC esteve portanto muitos anos antes do seu surgimento em gestação.

O Grupo de Acção Cultural, como começou por se definir primeiramente, acabou dividido mais ou menos em função das diferenças políticas que havia na esquerda portuguesa. Uns do PCP, outros LUAR. No primeiro GAC, definido como de extrema-esquerda maoísta, estiveram JMB, Fausto, Tino Flores, na altura os jovens que vieram do Coro da Juventude Musical e do Instituto Gregoriano, alguns mais tarde integrariam o grupo Gaiteiros de Lisboa, como Rui Vaz, Carlos Guerreiro ou Pedro Casaes. Para JMB foram especialmente pessoas como Luís Pedro Faro que vieram a dar uma maior solidez artística aquele grupo de ''pós-baladeiros''.

Ser Solidário, Margem de Certa Maneira, A Noite e o emblemático FMI, a entrada para a Comuna em 1977/78, para fazer A Mãe que também daria origem a um LP, as cisões da Comuna no fim de Janeiro de 1979, que levaram José Mário Branco e Manuela de Freitas a formarem um novo grupo de nome Teatro do Mundo, onde produziu uma série de canções que surtiriam no projecto «Ser Solidário», curiosamente recusado por todas as editoras, «foi recusado por todas as editoras, na maioria dos casos por eu querer incluir o FMI, ficaram todos assustados, o Tozé Brito por exemplo respondeu-me por escrito que já lá tinham um Sérgio Godinho na Polygram e que era a mesma coisa. Mas, foi recusado por todas as editoras. Valentim de Carvalho, Polygram, a que depois se chamou Sony, todas», firmaram JMB como um autor de referência não só sob o ponto de vista musical como cultural e social.

O grupo Teatro do Mundo levou à cena o concerto «Ser Solidário», uma vez mais JMB convidou o público a pré-financiar a existência do disco. Foi assim que o disco foi feito. A etiqueta comercial (Edisom) é efectivamente posterior, editora de Zé da Ponte e de Guilherme Inês que aceitaram editá-lo fazendo ao lado um maxi-single do «FMI», já com tudo pago e gravado. Em 1980 e 1981 os concertos estavam esgotados.

É inegável que JMB conseguiu uma almofada de público «para este tipo de canções, que está muito a cavalo entre esse fenómeno de que tu falas digamos que da marginalidade de certos cantores, e depois o outro fenómeno que é uma coisa muito forte que ficou do PREC, que é: a identificação política, não é?», mas JMB foi muito mais do que este período da canção, foi/é/será para mim inquestionavelmente um homem com uma cultura musical abrangente, o melhor arranjador de Música Popular, um compositor de ‘’novos fados’’ singular, como o provam, entre outros, os trabalhos discográficos com a sua mão, os seus ouvidos, a sua sensibilidade para Camané. Deixou-nos um dos autores mais interessantes dos séculos vinte e vinte e um, no seu percurso cabem todos os textos e homenagens.

Obrigada Zé Mário!

Notas:

Dossier 303: José Mário Branco, a voz da inquietação

1 História oral Mural Sonoro, entrevista a José Mário Branco: www.muralsonoro.com.

2 Novas literaturas para Fado com José Luís Gordo e Manuela de Freitas, Muralha Alfama, ciclo Conversas à volta da Guitarra portuguesa, org: Soraia Simões de Andrade: www.muralsonoro.com.

3 «Música e Sociedade», Museu Nacional da Música, org Soraia Simões de Andrade: www.muralsonoro.com.

4 Por falar em Luís Monteiro: www.muralsonoro.com.

©®fotografias arquivos de familiares de JMB: cedidas por António Miguel Branco Rodrigues para projectos da Mural Sonoro relacionados com a vida e obra de José Mário Branco/JMB.

[1] por Ana Biscaia e Inês Brasão

Fêmea, uma História Ilustrada das Mulheres, é um livro feito de 36 pequenas histórias ilustradas.

A sua organização não foi regida pelos princípios da cronologia ou da exaustividade, mas da possibilidade de suscitar o questionamento e o debate em torno de cada um dos fragmentos.

É, neste sentido, uma obra em aberto, uma vez que deixa ao leitor o aprofundamento das histórias que forem do seu interesse. Fêmea.. deixa a janela aberta a muitas perguntas e é feita de perguntas, também, suscitando um exercício de relação entre o passado e o presente, o adquirido e por adquirir, a redutora visão do binarismo de género, o poder, o corpo e a construção da intimidade, e, sobretudo, um exercício que não se conforma em deixar invisíveis as mulheres com que nos cruzamos nas ruas.

Não partimos de uma linha de tempo formal e academicamente constituída. Este foi um projeto criado em forma de árvore (a mulher), a partir de onde crescem três ramos dedicados aos Artefactos, Manifestos e Territórios.

Uma particularidade que não pode ser escamoteada é o facto de este livro ter tido como fundamento o equilíbrio entre a narrativa visual e a narrativa escrita, sem qualquer vislumbre de sobrepeso de uma sobre a outra. Fêmea.. associa a potência da imagem à palavra, e iguala a letra ao risco.

Nesse diálogo, imagem e palavra convocam reflexões sem guião pré-definido, na esperança de que se queiram abrir portas e partir espelhos ali refletidos. Trata-se de 36 sínteses históricas que gostávamos pudessem vir a contribuir, também, para uma educação sobre as questões de género, essencial nos dias que correm.

Fêmea é, também, um livro que subtendeu uma da vontade de falar de desejo na história das mulheres. Sabemos que a história oficial fez das mulheres sujeitos sem história. Fez das mulheres sujeitos sem desejo de falar, de se exprimir, de ter prazer, de se associar a partidos ou a causas. Fez delas profissionais de desejo, material de desejo, mas não sujeito de desejo. Fez da mulher um sujeito sem direito ao desejo de não fazer nada.

Assim, este livro assume que uma das melhores formas de se entender esta História é ver em cada um dos temas um movimento contrário ou adjuvante da identificação da mulher enquanto sujeito de desejo. Não apenas de um desejo físico, mas de um desejo ligado à ação de ter voz.

No capítulo dos Artefactos, elegemos 12 objetos que marcam transformações na relação da mulher com o seu corpo, o seu esforço ou a sua identidade, sempre em curso. A meia de seda, a pílula, o baú da noiva, a revista, a bicicleta, a máquina de lavar a louça ou o diário, entre outros, são usados como categorias que desencadeiam discussões. Falamos de objetos cujo valor simbólico tentámos que fosse transcultural.

A sua chegada ao contacto com o corpo feminino terá sido concretizada em diferentes temporalidades, e para propósitos diferentes, mas persistem como uma espécie de diques no curso de um rio. De algum modo terão causado um sobressalto, ainda que seja controverso, algumas vezes, o quanto a sua invenção e difusão terá representado sobretudo um projeto emancipatório ou, por outro lado, um projeto que reproduz as condições de desigualdade na relação com o mundo.

No capítulo dos manifestos, são representados 12 contextos singulares que introduziram disrupções no manto da história dos papéis. Não são, muitas das vezes, histórias felizes. Ali figuram mulheres que, a partir das adversidades que enfrentaram, incendiaram o horizonte de focos de tensão e luz.

Lutaram contra estereótipos sobre o significado do seu lugar. Levantaram o dedo, riram-se e insurgiram-se, entraram nos bares e pegaram no microfone, escolheram amantes e tiraram as fitas cor-de-rosa, falaram sobre si falando sobre outras mulheres, disseram o que queriam usando todas as conjugações. Mas, na verdade, são contextos que assinalam sobressaltos no chão das sociedades, tão persistentemente obstinadas em repetir-se a si mesmas.

A inquisitorial caça às bruxas, a escravatura, a entrada da mulher na ciência, enquanto artista, ou a possibilidade de discursar sobre o sexo e os imaginários eróticos, os manifestos de repúdio sobre a objetificação do corpo encontram-se aqui refletidos.

Terminamos com uma abordagem aos territórios que são essencialmente definidos a partir da ideia de trabalho. À escolha dos 12 trabalhos para esta História ilustrada das mulheres presidiu, em primeiro lugar, a vontade de denunciar a construção do trabalho enquanto revelação de género.

Desde sempre os trabalhos foram distribuídos sob o princípio da separação, e também da hierarquização. Como escreveu Alexandra Kollontai, o processo de divisão sexual de uma sociedade foi sempre o ponto central do seu processo cultural e político.

Ora, o controlo da economia sexual feminina marcou a relação das mulheres com o mundo, reservando a sua libido para a domesticidade e a reprodução. Os trabalhos destinados às primeiras incorporaram-lhes gestos, esforços e feridas determinadas, gerando uma espécie de crosta de reconhecimento da sua existência.

Às mulheres induziram os trabalhos reprodutivos, afastando-as dos produtivos e criativos. Neste ramo falaremos das mulheres no território das fábricas, da da domesticidade, da justiça, do ensino, da costura, da dança, do atletismo ou do shopping.

Não adianta esconder o quanto a palavra Fêmea, que dá nome ao título, se tornou anátema nos nossos dias. Neste livro, a palavra é exatamente a renúncia daquilo que a limita e que legitimou as maiores violências.

É a possibilidade de usar a palavra livremente depois de terem condenado tantas mulheres a serem pouco mais que a biologia do seu sexo. Usamo-la para a subverter, desdobrar, multiplicar e poder ansiar a pretensão de neste livro poderem estar contidas histórias que afetaram, de uma maneira ou outra, todas as mulheres do mundo. Julgámos que nela cabia um mundo inteiro que se transforma, macula, mantém, sobrevive e reivindica.

Fêmea é o rastilho que potencia o múltiplo feminino.

O livro é composto de uma última parte que dá voz a testemunhos de vida narrados na primeira pessoa. As últimas páginas de Fêmea dedicam-se à narrativa de um conjunto de histórias de vida de um conjunto de mulheres do presente que se recontam, olhando para si e para as mulheres e homens à sua volta.

[1] Ilustração: Ana Biscaia, textos: Inês Brasão. Fotografia de Ana Biscaia: Ali Matay.

Soraia Simões de Andrade estará no próximo dia 27 de Novembro das 19h às 22h à conversa com alunas do curso de PRODUÇÃO E CRIAÇÃO DE HIP HOP.

A colaboração decorre de um convite dirigido por formadores desta unidade disciplinar. A mesma tem como vector principal a história da produção musical e do MCing e divide-se em doze aulas de três horas cada. O curso é ministrado na Escola de Tecnologias Inovação e Criação (ETIC), em Lisboa.

Mais sobre o âmbito em que decorrerá a sua participação aqui.

O Observatório da Canção de Protesto (OCP) é um organismo resultante da parceria entre o Município de Grândola, entidade promotora, a Associação José Afonso, a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, e os institutos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical (CESEM), Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança (INET-md), e Instituto de História Contemporânea (IHC).

Os seus objetivos são o estudo, a salvaguarda e a divulgação do património musical tangível e intangível da canção de protesto produzido durante os séculos XX e XXI, através da realização de iniciativas culturais diversas.

No âmbito da atividade do OCP irá realizar-se em Grândola, entre os dias 10 e 13 de Outubro de 2019, um Encontro da Canção de Protesto, com espetáculos musicais, colóquios, sessões testemunhais, exposições e documentários, em que estarão presentes figuras relacionadas com o universo da canção de protesto, nomeadamente António Moreira, Arturo Reguera, Carlos Moreira, Eduardo Paes Mamede, Filipe Sambado, Francisco Fanhais, Hugo Castro, João Carlos Callixto, João Lóio, João Madeira, Joaquim Vieira, José Fortes, Luís Galrito, Manuel Freire, Mário Correia, Miguel Almeida, Napoleão Mira, Nuno Pacheco, Pedro Boléo, Ricardo Andrade, Salwa Castelo-Branco, Samuel Quedas, Soraia Simões de Andrade, Tino Flores e Viriato Teles.

O Encontro iniciará com a mostra de capas de discos de vinil representativas da produção discográfica editada em Portugal entre 1960 e 1979, da coleção privada de Hugo Castro. A exposição será inaugurada às 18:00, no Cineteatro Grandolense, seguindo-se, às 21:30, no mesmo local, a exibição do documentário realizado por Joaquim Vieira A cantiga era uma arma, sobre o papel da canção antes e durante o período revolucionário português.

Na sexta-feira, dia 11 de Outubro às 21h30m Luís Galrito apresentará em Grândola, no Cinegranadeiro, o seu mais recente disco, Menino do Sonho Pintado.

Num diálogo permanente entre palavra, música e imagem, estarão ainda em palco Napoleão Mira, João Nunes (guitarra), Filipa Teles (coros), Gabriel Costa (guitarra-baixo), Luís Melgueira (percussões) e João Espada (arte visual e sonoplastia).

O desejo de mudança, através do sonho puro de uma criança que esboça cores de harmonia, paz e amor num céu antes riscado com tintas de medo, é a mensagem deste quinto álbum de Luís Galrito, uma voz incontornável da música portuguesa, que colaborou em projectos de tributo, nomeadamente a José Afonso, ou de sua autoria, com artistas como Kalú, Luís Jardim, João Afonso, Ricardo Martins e João Frade, entre outros.

Antes, às 21:00 haverá um momento dedicado à Poesia. Sob o tema é urgente construir certas palavras, os alunos do Agrupamento de Escolas de Grândola irão procurar, através da leitura, dar resposta às inquietações do Poeta Eugénio de Andrade, é urgente destruir certas palavras / ódio, solidão, crueldade.

Sábado, dia 12 de Outubro, o Cineteatro acolherá, entre as 10h e as 13h15m, e as 14h30m e as 17h45m, um conjunto de sessões testemunhais dedicadas ao universo da canção de protesto —Os processos de produção fonográfica e a Música Popular Portuguesa; Juventude Musical Portuguesa, GAC e Coro Popular ‘’O Horizonte é Vermelho’’: música e política no contexto revolucionário português; José Afonso: umha forte relaçom com a Galiza; Novos Protestos, Outras canções – protagonizadas por António Moreira, Arturo Reguera, Carlos Moreira, Eduardo Paes Mamede, Filipe Sambado, Francisco Fanhais, Hugo Castro, João Madeira, José Fortes, Miguel Almeida, Nuno Pacheco, Pedro Boléo e Ricardo Andrade.

Durante a noite, no mesmo espaço, a partir das 21h30m, decorrerá a apresentação de um espetáculo inédito designado Uma mão cheia de Abril, com a atuação dos músicos Francisco Fanhais, João Lóio, Manuel Freire, Tino Flores e Samuel Quedas. Unidos pelas palavras, as violas e os ideais, e evocando o espírito das sessões de canto livre, irão conversar com a plateia e cantar os temas em que prevalecem os valores que sempre defenderam: Liberdade, Justiça e Fraternidade.

O Encontro da Canção de Protesto de 2019 encerrar-se-á no domingo, dia 13 de Outubro, com um espetáculo dedicado a canções de resistência portuguesas executado pela Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, a apresentação do novo sítio em rede do Observatório da Canção de Protesto— https://ocprotesto.org —, um encontro-colóquio com a participação de alguns membros do Conselho Consultivo do Observatório da Canção de Protesto —João Carlos Callixto, Joaquim Vieira, José Fortes, Manuel Freire, Mário Correia, Salwa Castelo-Branco, Samuel Quedas, Soraia Simões de Andrade e Viriato Teles — e um momento de Cante Alentejano, pelo Grupo Coral Etnográfico Vila Morena.

A entrada é gratuita em todas as iniciativas.

Fonte: Nuno Morais RTP

[1] por Soraia Simões de Andrade

As molas reais para a criação do argumento no mais recente filme de Pedro Almodóvar?

A experiência e o passado, ou melhor: as existências substanciosas que o passado pode concentrar, ao ponto de se tornarem a matéria-prima da imaginação.

De tal forma elas se podem atravessar na vida presente de um realizador, encenador e argumentista que este passa a entrar em confronto permanente com o seu passado: a infância, a relação com a mãe, o desejo, a percepção da sua orientação sexual, a relação com a doença ou a descoberta tardia de outros limites e libertações do corpo, explícita no consumo de drogas.

O realizador é Salvador Mallo, interpretado por António Banderas, a mãe de Salvador é Jacinta Mallo, interpretada por Penélope Cruz durante a infância e que na idade adulta de Salvador (já como realizador) é interpretada por Julieta Serrano.

O filme principia com Salvador Mallo sentado numa cadeira dentro de uma piscina, à medida que os quadros e os diálogos se vão desenvolvendo percebe-se que a piscina metaforiza o mergulho interior da personagem central.

O tempo que percorre a narrativa é indeterminado. Ao longo desse tempo entrecruzam-se:

- a infância do protagonista, a alusão ao início da sua carreira, a tentativa de revisitar outros filmes da sua autoria que acabaram sucessos de bilheteiras (há um quadro em que o realizador procura pelo actor Alberto Crespo, interpretado por Asier Etxeandia, por causa de Sabor, um filme rodado três décadas antes e que o tinha como protagonista),

- as narrações em off, nas quais o realizador descreve pormenorizadamente a sua relação com as enfermidades (as dores de costas, a tosse seca, o cansaço ou a perda constante de energia), bem como com a anatomia e as geografias humanas,

- o primeiro reencontro (presencial), Federico, interpretado por Leonardo Sbaraglia, com quem Salvador tivera uma relação amorosa e com quem vivera três anos, era adicto a drogas pesadas, acaba por reaparecer na vida do realizador/encenador/argumentista Salvador Mallo depois de ter assistido a um monólogo num Teatro espanhol inspirado na relação de ambos, bem como na sua relação particular com as drogas. A peça é protagonizada por Alberto Crespo, também ele um adicto que introduz o realizador Salvador nas drogas tardiamente, após as quase três décadas em que estiveram sem se ver, desde o filme Sabor onde trabalharam juntos, portanto. O monólogo Adição escrito por Salvador Mallo é, como se depreende pela descrição dos quadros, atribuído a Alberto Crespo. A sala do Teatro estava cheia no dia da apresentação e Federico chora compulsivamente ao rever um pedaço relevante da sua vida ali.

- o segundo reencontro (indirecto), Salvador encontra numa galeria de Arte Popular uma aquarela sem a inscrição do nome do autor, tratava-se do retrato de César Vicente, um jovem pedreiro que ajudava a mãe de Salvador a caiar a gruta e a arranjar a cozinha onde o realizador vivera com os pais na infância, em troca de umas lições de escrita e matemática do jovem. Lembra também que esse foi o seu primeiro desejo e a descoberta, quiçá, da sua sexualidade. Ele é nos apresentado como uma salvação. No quadro final vemos Salvador Mallo em pleno set de rodagem a dirigir O Primeiro Desejo.

Dor e Glória está repleto de cores, cenários que reflectem o universo Almodovariano, coincidências que cosem e são a base da estrutura narrativa, uma banda sonora que emoldura esta obra prima do cinema e uma das melhores do realizador: "Salvador sumergido", "Geografía y anatomía" (Antonio Banderas, Alberto Iglesias), "Noche en la estación de trenes I", "La cueva de Paterna", "Arreglo de cuentas", "La addicción", "Fumar a escondidas", "La torre árabe", "El niño maestro" são algumas das canções que a compõem. Há também, nas reminiscências do passado, uma piscadela de olho a Chavela Vargas.

O filme de Almodóvar fala do cinema e da sua importância na vida de um realizador.

Essa é a maior dependência que Salvador Mallo conclui ter: a do cinema que o vampirizou. Por isso o vemos, ao chegar a essa epifania, a desistir aos poucos da heroína que dá lugar a uma superior adição: fazer filmes, imaginando cenários e fantasias a partir de uma linha narrativa onde as personagens, uma característica dos filmes de Almodóvar, somos todos nós em vertigem e sem filtro.

[1] opinião, texto para Esquerda.Net.

[2] banda sonora de Dor e Glória de Alberto Iglésias.

[3] Trailer de Sony Pictures España.

[4] poster do filme na imagem ilustrativa deste artigo.

6-7 de dezembro de 2019 – Universidade NOVA de Lisboa

13 de Dezembro de 2018, 14h30

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Universidade Nova de Lisboa, Sala Multiusos 2 (Edifício ID, 4.º piso)

A literatura cruza-se frequentemente com outras artes, como a pintura, a música, o cinema, etc., numa construção intertextual enriquecida de sentidos e produtora de novas demandas. A Jornada «Mulheres no cruzamento da literatura e de outras artes: mundos ibéricos e ibero-americanos» pretende reflectir sobre obras femininas da Península Ibérica e da América Ibérica que fazem o diálogo entre o texto literário e outras expressões artísticas. Para isso, conta com um conjunto de investigadoras de cinco universidades europeias e americanas que analisarão trabalhos de várias épocas e espaços.

A iniciativa tem entrada livre e enquadra-se nas actividades do CHAM-Centro de Humanidades, em concreto da Linha de Investigação «História da Mulher e do Género» e do Grupo de Investigação «Cultura, história e pensamento ibéricos e ibero-americanos».

Programa (estiveram presentes)

14h30. Sessão de abertura com João Figueiroa-Rêgo (Sub-Director do CHAM), Maria Dávila (coordenadora da linha temática «História das Mulheres e do Género») e Isabel Araújo Branco (coordenadora do grupo de investigação «Cultura, história e pensamento ibéricos e ibero-americanos» do CHAM).

14h40/15h40. Pintura e literatura.

- Marta Martins (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): «Visões de mundo em Ana Hatherly».

- Patricia Saldarriaga (Middlebury College, EUA): «La pintura vanitas en “Este que ves engaño colorido” de Sor Juana Inés de la Cruz».

- Bruno Marques (Universidade Nova de Lisboa): «Como Paula Rego interpreta a Branca de Neve? Literatura, cinema e pintura».

15h40/17h. Literatura e outras artes.

- Cristina Cruzeiro (Universidade Nova de Lisboa, Universidade de Lisboa): «Artisticidade e poética de acção: As Toupeiras».

- Cristiana Tejo (Universidade Nova de Lisboa): Sobre artistas mulheres negras do Brasil que usam a palavra e o discurso como ferramenta de emancipação social.

- Teresa Lousa (CHAM-Centro de Humanidades, Universidade Nova de Lisboa; Universidade de Lisboa): «Remédios Varo: tecedora de sonhos».

- Érica Faleiro Rodrigues (Birkbeck College, University of London; Instituto de História Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa): «The Three Marias and the condition of portuguese film on the eve of the Carnation Revolution».

17h/18h. A palavra em diálogo.

- Elaine Schmidlin (Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil): «(Entre)linhas».

- Soraia Simões (IHC FCSH NOVA, Mural Sonoro): «Percursos da invisibilidade: o malsucedido sucesso das primeiras mulheres no RAP em Portugal».

[1] por Wagner William

Bolsonaro é fácil de entender.

Difícil é compreender o Brasil.

Descrever o que se passou no país nos últimos dez anos não é um exercício fácil. De 2008 para cá, viramos capa de revista em todo o planeta como exemplo de economia, pelo sucesso... e pelo fracasso. Sediamos uma Copa do Mundo em que a população reclamou muito mais do que vibrou, mas acabou orgulhosa de sua organização... e humilhada pelo 7 a 1. Realizamos até Jogos Olímpicos na cidade brasileira mais conhecida no exterior, pela beleza... e pela violência. Sentimos medo... de rolezinhos e de black blocs.

Rolezinho? Black blocs? (Aqui atingimos um ponto de caos. Neste texto e na vida). Definitivamente, explicar rolezinhos – o encontro de jovens das regiões pobres nos elegantes centros comerciais até então (ah, que país) só frequentados por uma hermética classe média alta – e black blocs brasileiros – que surgem em tempos de liberdade e prosperidade econômica e desaparecem (ah, que país) em tempos de crise e repressão – ultrapassa o pretensioso objetivo deste texto.

Nossa quimérica análise começa por 2008. Foi nesse ano – você deve se lembrar, amigo português – que um maremoto sacudiu a economia mundial. Uma crise que abalou os Estados Unidos, atravessou o Atlântico para atingir Portugal, devastar a Espanha e espalhar-se por toda a Europa. E o Brasil? Ah, aqui sempre é diferente. O presidente Lula, “o cara” conforme classificou Barack Obama, avisou: “vai ser uma marolinha”. E foi. Neste ano de sofrimento no planeta, os números do IBGE apontaram que no Brasil houve expansão em volume do Produto Interno Bruto (PIB) de 5,2% em relação ao ano anterior. É, parceiro, ninguém segurava esse país.

No início deste artigo, o autor já se rendia e garantia que explicar esses dez anos de Brasil não seria fácil. Assim, será necessário apelar e criar agora um brasileiro de ficção, mas tão real que seu nome não poderia ser outro. Vamos chamá-lo de João. Sua profissão não exige uma formação acadêmica. Pode ser um pedreiro ou mecânico. João, que sabia ler apenas palavras mais simples, vive com a esposa e três filhos na periferia de São Paulo, a maior cidade do país, mas sua moradia não possuía encanamento. A casa de banho era uma fossa aberta no quintal. Seu bairro não recebia cuidado do Estado. Não havia transporte, nem saneamento, e muito menos segurança.

Apesar disso, João gostava do presidente. Esse sim, repetia aos amigos, que concordavam com ele. João, homem honesto, não parava de trabalhar. Nunca tivera tanto serviço e juntara tanto dinheiro em sua vida. Decidira-se. Iria pagar do próprio bolso o encanamento e comprar material de construção para melhorar a vida da família. No dia combinado com a loja, o caminhão chegou. Os carregadores desceram e trouxeram a escolha de João. Uma moderna televisão com tela de 50 polegadas.

A casa de banho que esperasse. Afinal, João, que antes só prestava atenção em futebol, passou a ouvir e – até a entender – o seu presidente. Identificava-se com aquele homem. E Lula falava de economia. De um jeito fácil, explicava como as pessoas mais simples, como o João, poderiam agora comprar, comprar, comprar e até viajar de avião. E João acreditou. E assim seguiu. O que Lula pediu, João fez. Comprou tudo que pôde. Trabalhava de domingo a domingo. Um dia, chegou lá. Estava lá. Pela primeira vez, incluído. Não educacional ou socialmente, mas incluído pelo consumo. A onda surfada por Lula seguiu até os primeiros anos de Dilma Rousseff, a nova presidente para quem Lula pediu voto. João obedeceu. Afinal, agora sim, estava incluído. Não sabia, mas entrara para a Classe C, junto com seus amigos e milhões de brasileiros. Segundo o Instituto Data Popular, em 2013 a faixa 25% mais rica da população obtivera um crescimento real na renda de 12%; enquanto a faixa 25% mais pobre aumentara sua renda em 50%.

A inclusão pelo consumo. A lição de Lula. O aprendizado de João. Não só dele. A classe média que contratava os serviços de João foi ao paraíso. A Disney ficava na esquina. Uma vez, João, que conseguiu financiar uma passagem para visitar os parentes no Nordeste, encontrou seu patrão no aeroporto. João notou que isso causou um certo estranhamento, mas não se importou.

Contudo, no mesmo de 2013 em que João e seus vizinhos elevaram os rendimentos em 50%, uma série de protestos, a princípio contra o aumento da passagem de ônibus nas capitais, depois… contra a corrupção, depois… “contra tudo”, e depois… “contra tudo que estava aí”, marcou o fim do crescimento econômico. Surgiram os black blocs em verde-amarelo (aqueles que confundiriam os originais alemães ao protestar na hora errada e desaparecer na hora certa). Houve quem chamou de coincidência, mas não havia como negar. Os protestos marcaram o começo do fim do sonho brasileiro. Para mantermos o PIB como referência: em 2013, o crescimento foi de 2,3% em relação ao ano anterior. Em 2014, o número despencou para 0,1%.

João não soube desses números, mas os sentiu. Teve dificuldade para pagar o smartphone que comprara em dez prestações na livraria do centro comercial em que seu filho fazia rolezinho (com a crise, o número de rolezinhos diminuíra muito). Ao amigo português, uma outra explicação: as livrarias no Brasil vendem smartphones, videogames, notebooks e outros produtos com nome em Inglês. Vendem também livros, porém, refletindo o interesse da população e do estímulo que recebia de seu governo, cultura não era prioridade. Irritado e sentindo-se traído, João acompanhava as notícias sobre a corrupção na sua TV de 50 polegadas. Também assistia à programas populares de debates e entrevistas que, vira e mexe, convidavam um deputado que atacava o governo e defendia a ordem e o combate à corrupção.

E como esse deputado aparecia na televisão! João passou a gostar daquele homem. Ria de seu jeito exagerado e até, vá lá, concordava com algumas de suas ideias. Vibrava ao ouvir o deputado, um ex-militar, criticar a roubalheira do governo e dos deputados e defender uma radicalização na política de segurança. Os patrões de João, que agora o contratavam para serviços esporádicos, também reclamavam. João mesmo já havia sido assaltado duas vezes. O dinheiro que os ladrões levaram fez falta. Já não havia muita oferta de trabalho. Enfim, João percebera que estava de volta àquela linha que os economistas classificam de “da miséria” e por lá ficaria nos anos seguintes, informando-se pela TV (não mais a de 50 polegada, qe eu tivera de vender, mas uma outra bem menor) e confiando nas denúncias que recebia dos amigos pelo Whatsapp. Em uma livraria, nunca mais pisou.

Cada vez mais decepcionado, João ficou inconformado de vez quando sua TV lhe contou que Lula era dono de um sítio no Guarujá e de um tríplex em Atibaia. Ou algo assim, já que não entendeu direito, mas como a TV falava que aquilo era ruim, era melhor acreditar. Nem se abalou quando seu ex-ídolo foi preso. Porém, não se esquecia era daquele deputado, Jair Bolsonaro, cidadão honesto, correto, direito, religioso, um patriota defensor da moral, dos valores da família, dos bons costumes. João nunca entendeu porque algumas pessoas falavam tão mal daquele homem. Quando soube que ele seria candidato a presidente, decidiu-se na hora. Seu voto era dele.

A visão pueril e simplista apresentada até agora cobre apenas uma faceta do enorme e variado eleitorado de Bolsonaro, mas, acredite, baseia-se em uma pessoa real e foi escolhida porque nele se concentra a mais profunda mudança, não de ideologia, mas de sentimento. Isso aqui não é um país feliz. Há muito mais atrás dos votos de Bolsonaro. Está tudo lá, gritando nas urnas que o elegeram. Bolsonaro explica-se por ter vomitado tudo isso na cara do eleitor. Das mais racionais decisões ao pior do ser humano.

Na escolha de quem rejeitava totalmente o PT a quem simplesmente defendia uma política de livre mercado sem interferência do Estado.

De quem fez campanha por Lula contra os velhos donos do poder e sofreu ao descobrir que esses donos do poder estariam em seu governo.

De quem se desencantou ao perceber que seus antigos ídolos – dessa vez, aqueles que combatiam Lula - eram os primeiros a ter conta na Suíça.

De quem não recebeu um estímulo de cultura e conhecimento a quem achava que estava informado ao ler seu Whatsapp.

De quem estava cansado de ter medo de sair de casa e ser assaltado.

De quem até não queria Bolsonaro, mas via a presença de Lula em qualquer outro candidato.

De quem adorava ver um juiz dando ordens (corretas ou não, pouco importa)… e como o brasileiro gosta de receber ordem…

De quem pensava que políticas de inclusão social faziam mal a um país.

De quem não sabia o que dizia, mas se dispunha a lutar pela própria ignorância.

De quem votou em Jânio Quadros e arrependeu-se. De quem aplaudiu o Golpe Militar e arrependeu-se. De quem votou em Fernando Color e arrependeu-se. De quem achou que a saída de Dilma iria consertar o país e arrependeu-se.

De quem - estava lá no Whatsapp - acreditava que o Brasil poderia ser dominado pelo Comunismo.

De quem até gostava de sua empregada doméstica (fenômeno social tão brasileiro), mas almoçar na mesma mesa com ela já era demais.

De quem cevava um sentimento de ódio a homossexuais, mas reprimiu sua opinião até encontrar naquele candidato tudo que desejava.

De quem achava que a minha autoridade era ruim , mas a dele era ótima.

De quem ama arma de fogo.

De quem concordava que a ditadura militar matou muito pouco.

De quem sempre quis ser torturador.

De quem pedia a morte como solução.

Como toda tragédia brutal que se preza, Bolsonaro presidente é resultado de uma conjunção perfeita de uma série de inúmeros desastres, tolerados costumes, adversidades, fatos concretos, azares e desgraças a que o brasileiro estava cegamente acostumado.

[1] para citar esta opinião: **William, Wagner «A eleição que nunca vai terminar porque um país assim o quer», plataforma Mural Sonoro, em 3 de Novembro de 2018, https://www.muralsonoro.com/recepcao.

Fotografia de capa: Avenida Paulista, São Paulo no dia da eleição de Bolsonoro, nuvens assustadoras (Wagner William em São Paulo)

*Jornalista e Escritor, Prémio Vladimir Herzog de Jornalismo

[1] por Susan de Oliveira

A extrema-direita se impôs no Brasil pela primeira vez através do voto. Levou ao poder Jair Bolsonaro e para isso promoveu não só um fenômeno eleitoral mas uma profunda alteração cultural e política.

A maioria relativa que levou à eleição de Bolsonaro é adepta das ideias do ex-capitão mas se define como descrente nas suas ameaças e se diz, sobretudo, antipetista. Por sua vez, o antipetismo não se reduz ao bolsonarismo que se nutre do racismo e do machismo estruturais, da manipulação do fundamentalismo evangélico e de ideias nazifascistas latentes na sociedade sendo sua resultante a violência racial, de gênero, contra os pobres, a intolerância religiosa e ideológica generalizadas cultivadas sob o rótulo de anticomunismo.

O antipetismo é um fenômeno complexo de várias nuances que abarcam, por exemplo, tanto uma crítica à esquerda, partidária e acadêmica, como a repulsa racista das elites brancas e liberais às políticas de inclusão dos pobres e negros feitas no governo Lula. O vários tipos de antipetismo, no entanto, seguramente têm seu mais enfático pressuposto no discurso anticorrupção. O discurso contra a “corrupção do PT”, principal partido de centro-esquerda que governou o país por três mandatos consecutivos, dois de Lula e um de Dilma (o segundo dela foi interrompido por um golpe jurídico-parlamentar), se tornou um pressuposto amplamente aproveitado eleitoralmente mesmo sendo o PT apenas o 9º partido da lista em que figuram políticos envolvidos em processos e sendo os governos petistas os que mais produziram as condições técnicas e institucionais para o combate à corrupção. Praticamente todos os partidos de direita estão à frente do PT nesta lista.

A propaganda do combate à “corrupção do PT” foi implementada pela Operação Lava Jato, conduzida pelo Juiz Sérgio Moro que será o Ministro da Justiça do governo Bolsonaro, e se tornou famosa com a prisão do ex-presidente Lula que teve sua participação impedida no processo eleitoral o qual, é bom que se diga, ele venceria por larga margem de votos. Desde então, este se tornou um conhecido processo de lawfare e o mais importante caso de prisão política no Brasil desde a ditadura militar em face da ausência de crime e de provas em sua sentença condenatória e finalmente com a sua exclusão do processo eleitoral.

O PT chegou como sobrevivente à disputa presidencial com Fernando Haddad, um substituto escolhido por Lula, que fez uma campanha de ascensão vertiginosa em pouco mais de 30 dias. Obteve um votação expressiva dentro de um quadro de poucos apoios e muitas fake news que deram um rumo absurdamente violento nos momentos decisivos da campanha eleitoral, tanto nas vésperas do encerramento da primeira volta como da segunda. Mentiras foram criadas e distribuídas em ritmo e proporção industrial para difamar e criminalizar Fernando Haddad de forma abjeta. Milhares de disparos das fake news em grupos no WhatsApp teriam sido pagos ilegalmente por empresários, conforme noticiou o Jornal Folha de São Paulo, no dia 19 de outubro, tendo como consequência o cancelamento pelo próprio WhatsApp de mais de cem mil contas de agentes ligados à tal distribuição.

A estratégia da difamação foi bem sucedida na eleição de Donald Trump e utilizada no Brasil por influência do seu idealizador, Steve Bannon, consultor de estratégia eleitoral da família Bolsonaro e do seu partido, PSL.

A reação moralista às mentiras escandalosas contra Haddad foi estimulada pelo fundamentalismo religioso em longos cultos nas igrejas e visava sobretudo atingir o eleitorado evangélico onde Bolsonaro tem seu principal apoio e cujo máximo expoente é o Bispo Edir Macedo, dono da IURD e da Rede Record, agora chamada de “Fox brasileira”.

O efeito moral das fake news direcionadas ao eleitorado evangélico, no entanto, foi detectado no dia seguinte às gigantescas manifestações do Movimento #EleNão (Mulheres contra Bolsonaro) convocadas por grupos no facebook e ocorridas no dia 29 de setembro. Uma expressiva vantagem numérica nas pesquisas de intenção de votos chamou a atenção para o que se produzia no submundo das redes sociais: imagens manipuladas de outras manifestações que continham nudez e contestação religiosa foram associadas às manifestações. Tudo absolutamente inverídico para o evento realizado mas devastador para as pessoas mais humildes e conservadoras atingidas pelo dispositivo de manipulação psicológica criado pelos processos de seleção de público da Cambridge Analytica.

Naquele momento, portanto, se deu a irreversível assimilação de segmentos da centro-direita conservadora e das classes populares evangélicas à candidatura Bolsonaro mudando a correlação de forças na disputa eleitoral.

O bolsonarismo que trinfou eleitoralmente junto com Bolsonaro foi forjado pela reunião de fobias, desinformação, mentiras e manipulações vulgares e percebeu-se que o ódio e a violência foram ativados especialmente por questões morais suscitadas no ambiente das obscuras tecnologias de informação e pela manipulação de dados obtidos ilegalmente de perfis pessoais.

Isso se somou ao efeito dramático do atentado à faca sofrido por Bolsonaro ás vésperas do Dia da Independência, um feriado militar que evoca o outro elemento que potencializa a violência e canaliza os moralismos para a memória da ditadura e da “solução final” de todos os “inimigos” internos.

Um mês depois da facada que “humanizou” Bolsonaro, a primeira volta das eleições deu uma expressiva vantagem de votos a qual elevou ao grau máximo as tensões da campanha e deflagrou uma série de ataques, com cinco mortes, contra eleitores de Fernando Haddad e minorias. O primeiro a morrer foi Mestre Moa do Katendê, um artista popular negro, conhecido capoeirista e músico da Bahia. Ele recebeu doze facadas de um bolsonarista por ter declarado voto em Haddad.

A morte de Mestre Moa criou uma comoção nacional mas, ao contrário do que se poderia esperar, não serviu como advertência e estimulou que houvesse mais de oitenta casos de agressões e outras quatro mortes: três de mulheres transexuais, Priscila, Laysa e Kharoline, assassinadas a facadas, culminando com a execução de outro jovem negro, no Ceará, Charlione Lessa Albuquerque, este com quatro tiros, às vésperas do término das eleições.

Os vencedores estão agora nas ruas prometendo implementar a nova ordem assim que forem liberados a posse e o porte de armas, movidos por ódio e um empenho moral de limpeza política, social e racial vasculhando os porões da escravidão e da ditadura militar reabilitando torturadores e genocidas à história, coisa que o próprio Bolsonaro já fez várias vezes e reiterou recentemente com suas ameaças de eliminação partidos, lideranças e ativistas de esquerda, como Marielle Franco, e dos movimentos sociais, como MST e MTST.

Não se sabe ao certo que medidas serão tomadas contra as liberdades civis e políticas das que foram anunciadas por Bolsonaro, mas restou o bolsonarismo que mesmo sem manifestar-se como uma ameaça real, criou a desconfiança de quem está ao nosso lado, o ódio entre conhecidos e familiares, a ruptura dos afetos e da comunicação, a demonização dos corpos e pensamentos que compõem o cenário de terror ao atravessar a rua.

Como conviver com o fascismo é o nosso desafio. Combinamos de não soltarmos as mãos de ninguém, de não nos deixarmos morrer, mas antes fosse a luta pela própria sobrevivência o que mais importa, embora tenhamos medo. Na verdade, enquanto o fascismo cresce entre nós, são negociados os projetos mais brutais do ultra-liberalismo que serão aprofundados para além do governo Temer e nos farão descer ao pré-sal da colonização com Bolsonaro aos pés de Trump e Netanyahu. E é disso que se trata: o ódio bolsonarista forjado no antipetismo serve à ganância do sistema financeiro, à guerra e à predação mortal contra todos os seres vivos que levam um governante a ameaçar de extermínio o próprio povo: não haverá Amazônia, segundo o presidente eleito, “nem um centímetro para quilombola ou reserva indígena”. Nos resta atravessar a rua.

[1] para citar esta opinião: * Oliveira, Susan de, «O ódio e suas tecnologias», plataforma Mural Sonoro, em 2 de Novembro de 2018, https://www.muralsonoro.com/recepcao.

*Susan de oliveira, professora de literatura e pesquisadora brasileira (UFSC)

Fotografia de capa: Mestre Moa

![Produção e criação de hip-hop [convite ETIC], 27 de Novembro de 2019](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52c9d865e4b05c5f2d7ab9cb/1570811716019-AHCRACK8LOPD7FC1YDPG/ETIC+convite+a+Soraia+Simoes+de+Andrade.jpg)

![Encontro da Canção de Protesto [10 a 13 de Outubro]](https://images.squarespace-cdn.com/content/v1/52c9d865e4b05c5f2d7ab9cb/1570312199785-MWP7497V2VLJKOJ50GZF/phpThumb.jpg)